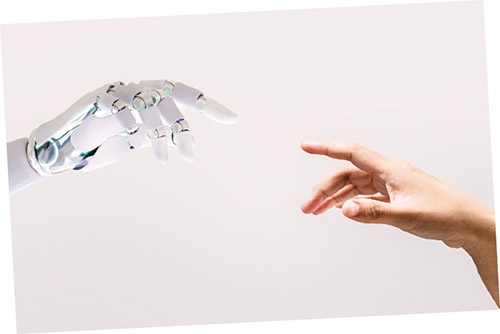

【信仰與科學】信仰在人工智能時代(九): 人類與人工智能的區別〔作者︰林偉喬〕

隨著生成式人工智能的快速發展,我們開始反思:人類所創造的這些技術是否有可能在某種程度上扮演「創造者」的角色? 然而,從基督徒的角度來看,我們必須認清一個根本的事實:無論人工智能變得多麼強大, 它與人類之間依然存在本質的區別。

隨著生成式人工智能的快速發展,我們開始反思:人類所創造的這些技術是否有可能在某種程度上扮演「創造者」的角色? 然而,從基督徒的角度來看,我們必須認清一個根本的事實:無論人工智能變得多麼強大, 它與人類之間依然存在本質的區別。

人類的獨特地位

人工智能並非按照天主的肖像被造。人類是由身體與靈魂結合而成,擁有道德判斷能力,並且與他人和天主建立關係。相比之下,人工智能不具備靈魂,缺乏主觀經驗,即使它能通過複雜的數學演算法展現出某種「意識」或「意圖」,但這與人類所擁有的自我覺察和意識並不相同。

人與機器的根本分別

正如倫理神學家詹姆斯·基南(James Keenan)所指出的:「機器是用來做事的, 而不是關於存在的。原則上,機器可以模仿人類所做的一切,但它本質上是一無所有的。」這句話點出了人工智能與人類之間的關鍵差異。人工智能缺乏道德主體性,無法真正建立與他人或天主的個人關係。它的作用始終是一種工具,而非一個真正的存在者。

這一區分對於我們理解人工智能的局限性至關重要。儘管人工智能在某些方面能大幅提升我們的效率,並協助應對全球挑戰,但它永遠無法具備真正的道德判斷力,也無法成為一個真正的「創造者」。

道德責任的歸屬

在道德責任方面, 人類與機器也存在著根本區別。人類對自己的行為負責,並承擔相應的後果;而人工智能則不具備道德責任。任何由人工智能引發的問題,其責任最終都歸於設計、操作和使用這些系統的人類。這一點至關重要,因為它提醒我們,作為天主的受託者,我們有責任確保科技(包括人工智能)的發展和應用始終服務於公共利益,而不會對社會或環境造成長遠的傷害。

天主受託的管家

《創世紀》中記載,天主賦予人類管理和照顧世界的責任(參創二15)。這意味著,我們不僅要負責管理自然界,還要謹慎應對科技發展所帶來的挑戰,確保這些技術符合道德和倫理的標準。人工智能的開發與應用,應該在促進人類福祉的前提下進行,並且尊重我們作為「天主的管家」所承載的責任。

• 作者為香港大學理學士(電腦)、美國緬因州聖若瑟學院牧民神學碩士、資深資訊科技專業人員,及40年慕道團導師。

• 本專欄逢第三主日刊出

教區資訊科技委員會