教宗冷知識

名號的由來

教宗良十四世揀選這名號, 是要向教宗良十三世(1878年至1903年在任)致敬。教宗經常採用前人的名號,以表達尊重、景仰、認同或繼承,也有部分教宗會揀選跟前人不同的名號,以展現創新的精神,例如教宗方濟各, 他的名號「方濟各」是首次被選用的。

教宗的名號不同於其聖名, 象徵當選為伯多祿繼承人,有如第二次誕生。在最初幾個世紀,多位教宗選用新名號,因為他們的本名源自外教信仰。

然而,歷史上的266名教宗,只有129名選擇了新名號,這項傳統於公元955年成為慣例並流傳至今,從那時起,只有兩位教宗打破慣例,他們是哈德良六世(1522年至1523年在任)和瑪策祿二世(1555年在任)。對於來自修會的教宗,教宗名號成了他們人生的第三個名字。

最常見的名號

最常見的名號是若望,聖若望一世於523年成為首位選擇此名號的教宗,他也一是位殉道者。近代選擇以若望為名號的教宗是意大利籍的龍卡利(Angelo Giuseppe Roncalli),即是1958 年當選的聖若望廿三世。

其次是本篤,包括2005年當選的拉辛格(Joseph Ratzinger)——本篤十六世。還有良、額我略、克萊孟、依諾增爵和庇護,從1775年至1958年期間的11位教宗,其中七位以庇護為名。

根據梵蒂岡資料,若瑟、雅各伯、安德肋和路加從未被選作教宗名號。沒有任何一任教宗揀選伯多祿為名號, 以示對首位教宗的尊重。

另外,有六位教宗以保祿為名號,包括蒙蒂尼(Montini)——聖保祿六世,他履任教宗15 年,進行了多次海外牧訪,包括美國、伊朗、菲律賓,甚至香港,儼如保祿宗徒一樣,走遍各地傳教。

選取雙名號

首位選擇雙名號的教宗是1978年的盧恰尼(Albino Luciani)——若望保祿一世,以強調與若望廿三世及保祿六世的連貫。他的繼任者沃依蒂瓦(Karol Wojtyla)亦如是,取名號若望保祿二世。

• 文:梵蒂岡新聞網;圖:OSV新聞網

白色長袍

「哭泣室」是西斯汀聖堂的祭衣房,也是新任教宗首次穿上教宗白袍的地方,在這裡,教宗白袍備有三種尺寸供新教宗選擇。「哭泣室」這名號,象徵新教宗當選後那份感動、忐忑和苦樂交雜的情緒。

當選者脫去樞機紅袍,換上白袍後,在宗座大樓露台會見群眾。這件白袍象徵基督的清白純潔,彰顯其成為基督在世的代表, 也是死亡和復活的標記。

教宗方濟各安息主懷後,其漁夫戒指隨著其牧職完結而被敲碎。教宗良十四世戴上伯多祿漁夫戒指,象徵其伯多祿繼承人身份,而羊毛肩帶及牧杖則象徵其牧者的使命。

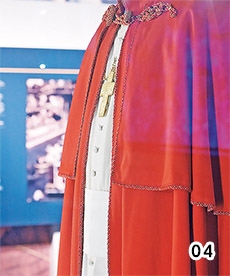

已故的聖若望保祿二世和本篤十六世,有時會在白袍外層穿上紅色斗篷和紅鞋,紅色象徵基督的受難及為信仰犧牲,並宣示其服膺於基督。教宗方濟各貫徹其簡樸的牧民風格,未有穿紅色斗篷和紅鞋。

白色小圓帽是教宗專用,紅色是樞機專用, 紫紅色則是主教專用,他們會在彌撒的聖祭禮儀上脫去小圓帽,以在天主面前保持虔敬。

部分朝聖者在梵蒂岡聖伯多祿廣場舉行的公開活動上,把自己預早購買的白色小圓帽,跟教宗佩戴的小圓帽交換,或送贈對方一頂新的小圓帽作禮物。

•文:Aleteia新聞網、梵蒂岡新聞網; 圖:OSV新聞網

- 01 教宗良十三世畫像

- 02 聖若望保祿二世在教宗白袍外加上披肩

- 03 教宗良十四世佩戴白色禮冠及穿上白色祭披主持禮儀

- 04 教宗的披肩可展示胸前的十字架

- 05. 穿上白袍的教宗良十四世