【工道 ‧ 自在】香港,窮嗎? 「七天貧窮」體驗活動

在「粵語長片」時代, 我們常常看到,以類似的劇情, 去描述當時的「貧窮」。如賣肉、割肉、賣血、賣身、賣仔、賣女⋯⋯等等。在那個時代,這樣的描寫,不知贏得多少觀眾的共鳴和眼淚。可是,時至今天,我們仍以這樣的描述,去表達出甚麼是窮的話,恐怕會被視為過時、老土,甚至是笑話了。因此,有很多人認為若要將貧窮講成為《可憐天下父母心》的模式,那種「極端貧窮」的話,在今天的香港確實已經沒有「貧窮」了。

可是,在現代的香港,真的已沒有「窮人」嗎?不,當然有,也不少喔!那只是情況、程度、呈現不一樣吧!其實, 當我們翻閱每天的新聞紙,就會發現,有很多社會和家庭的悲劇,也是皆因貧窮起。最有戲劇性的一件,仿佛帶我們重回粵語片時代的,就是有失業漢「偷菠蘿包」充飢。記得當時的報導,是這樣的﹕ 「有一名被辭退的中年男子,失業兩年來露宿街頭,經常要捱餓度日。至一個月前,曾被迫接連到上環一間茶餐廳,偷包充飢。昨晨,他再次落手偷取三個,每個售三元的菠蘿包時,被埋伏的東主擒獲了。」所以,在二十一世紀的香港,驟眼看來,是一個富裕、進步的城市。在這個城市裏,有很多人都相信,「窮人」是有的,可是「極端窮人」,應該沒有吧!可是,現實告訴我們兩者皆有,而且,生活在「極端貧窮」中的人,也不少。

因此,有很多本地學者與社會工作者,都尋找和思索貧窮的成因,明白到這不僅僅是收入不足的問題,而是涉及到經濟、政治及社會多方面因素所導致的。譬如社會缺乏全民性的退休保障,沒有完善的福利制度去幫助市民脫離貧窮。政府對老人、婦女和新移民,存有不公平的政策;加上,貧窮者與弱勢人士沒有參與及影響政府,制定政策的機會,遂使政策未能紓解民困。

當然,在社會方面,也有不少錯謬的言論,或許是出於無知,或許是出於自私,譬如有些人認為綜援養懶人,亦對領取綜援人士,有所標籤,形成分化。

身為基督徒,看著那些窮苦大眾,因為工資太低,生活困苦,從而影響身心和家庭的健康發展,我們豈能保持沉默?不過,基督徒在行動上,為實現理想中的公義社會之前,首先去了解窮人,去明白他們的困苦,尤其重要。

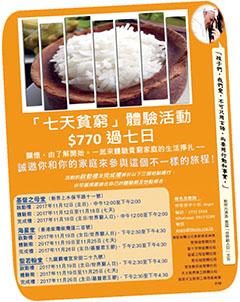

今年,勞委會再一次舉辦「七天貧窮」體驗活動(圖示活動海報),就是嘗試過七天「貧窮」的生活,去體驗窮人的困苦、感受和需要,從而改變自身的觀念和行為,更懂得以實際的行動,去關心和改善窮人的困境。

最後,就讓我們在「體驗」中,先來親身體味甚麼是貧窮,用港幣七百七十元過七天,藉此走進自己的內心,洗滌自我、檢討生活和重整生活,重新建立人與社會的關係。

•作者溫國光為教區神父╲ 香港天主教勞工事務委員會供稿