【人物】喀麥隆神父來港收舊鞋 轉贈同胞護腳防御沙蚤

非洲喀麥隆巴門達總教區的保祿神父(Njokikang Paul Fru)早前在港發起回收舊鞋行動,他說港人的善心能幫助喀麥隆窮人擁有一雙保護雙腳的鞋子,免受沙蚤感染。

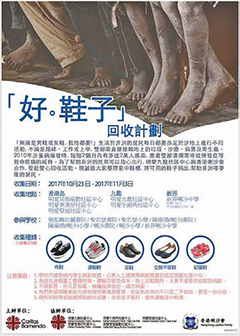

巴門達明愛主任保祿神父這次來港,與明愛社區中心和喇沙會發起回收舊鞋「好.鞋子」計劃, 收集活動至十一月三日結束,原本計劃籌集三千對鞋送到喀麥隆幫助當地貧窮兒童和成人,但最終收到八萬對鞋。

保祿神父感激港人的慷慨和愛心,「捐鞋背後帶出無私分享的意義,透過分享直接幫助身在喀麥隆的貧窮家庭及其孩子的生活質素,並向孩童帶出關愛信息」。

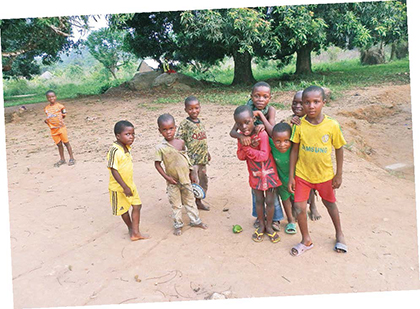

他說,位於非洲中西部的喀麥隆有五成五人活於貧窮中,當中達四成八人生活在貧窮線以下, 「這些家庭大多居住在農村和山區地方,他們缺乏金錢購買基本的生活需要,包括沒有衣服、鞋子, 甚至缺乏食物」。曾在山區牧民的他見到大部份村民經常赤腳步行而染上沙蚤等寄生蟲,亦曾目睹不少因嚴重感染而截肢。

來港進修社企知識 回鄉擔任明愛主任

保祿神父二○一二年晉鐸後先後在當地兩個堂區服務,去年主教派他到香港大學修讀社會科學碩士(非營利管理學),原本他計劃畢業後再修讀社工碩士課程,當他返回喀麥隆度假時主教卻委任他擔任巴門達明愛主任,本年九月履新。

神父來港進修,是由於巴門達教區從未有神職人員從社會企業角度去服務弱勢社群,他遂來港學習行政技巧和社企這專業。

他說初來港時,最愛吃海鮮,在學期間結識到來自歐洲、非洲、亞洲等不同地方的朋友也讓他開眼界。他亦感到港人經常只顧望手機,少與人溝通,更試過遇上不愉快經歷,「當我坐巴士或地鐵時,有乘客為避開我而刻意調位,令我很不好受」。

然而當他重回香港推動捐鞋計劃,亦順道到訪香港明愛不同服務單位取經時,同工的熱情款待令他感動,「他們詳盡地解說服務,我喜見他們對工作的熱誠和投入;另外十分感激港人捐贈鞋子的慷慨,他們看到(別人)有需要,便給予援助」。

過去有輿論反對捐贈二手鞋或衣物到非洲國家,以免影響當地製造業和就業機會,保祿神父則指出,非洲製造業大多位於東非國家,喀麥隆則位於中西部,少有相關工業,「我們所作的慈善工作是透過捐贈幫助窮人,即使當地有此事業,廠商也不願意免費供應貨物去幫助貧苦者,故此有需要往海外尋求援助」。

他十一月返喀麥隆後,要趕於聖誕節前把鞋子送到各地山區居民手中,作為港人送給居民的聖誕禮物。他深信一雙鞋子已能改變當地人生活。

他又期望能把香港的經驗帶回巴門達明愛,包括開展推動婦女工作、為適齡學童提供教育機會、推動電腦計劃等,「我的家鄉有人從未見過電腦, 期望從社區中心開始,讓他們有機會接觸科技」。教育方面,他指在港有堂區已承諾助養二百位山區兒童一年的教育經費,期望將來有更多孩子有讀書機會。(高)