基督徒學者談教會面貌 反思社會參與及信仰傳統

(本報訊)來自天主教與基督教的學者在有關教會面貌與信仰挑戰的對談中指出,參與社會是信仰使命,本地基督徒應辨識時代徵兆,不應視自己為社會問題的局外人。

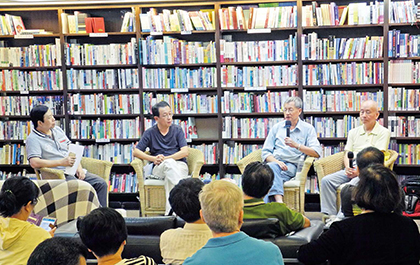

信仰生活互動坊與塔冷通心靈書舍合辦兩場「天主教學者與新教學者心靈對話」,第二場於八月假書舍舉行。該活動由基督徒團體德慧文化協辦。

講者之一、天主教徒宗教學者譚翼輝博士從梵二訓導指出, 參與社會是教會的使命與本質, 而梵二的更新與神學進展鞏固了這份理念,本地教會應反思如何實踐。

他指梵二「不是突然出現」,此前已有很多前進的神學運動和禮儀運動,而梵二整合這些新舊思想。他又回顧梵二的前因後果,指出《教會在現代世界牧職》憲章提出新觀點,肯定教會參與人類歷史:「梵二經歷五十年後,香港教會可思考自己在本地歷史所扮演的角色。」

談到近年的社會挑戰,譚翼輝指教會辨識使命的工作顯得相當重要。展望將來,他指不少人認為社會狀況會轉差,「惟目前仍未算最差的時候」; 而社會需要修和,但和解必須建基於有實權者的悔改與改變。

另一講者、文化學者兼社會評論家馬國明則強調福音對弱小者的重視,他期望教會能讓社會重視弱小者的尊嚴。他引述真福八端中「為義而受迫害的人是有福的」,「為今天不是消極意義,而是代表他們對主流社會的壓迫不屑一顧」,這些人並不會受世俗不義的環境同化。

天主教徒馬國明說,基督徒不單要與被壓迫者站在一起,更要進一步回應香港人這被壓迫族群的處境。他期望基督信徒回歸到信仰中與受壓迫者同行的傳統,透過教會渠道讓人認識受壓迫者如何克服所面對的逆境,活出其生活本質。

基督新教徒宗教學者陳士齊博士在演講中一方面肯定基督徒的社會參與,但另一方面則分析其限制,他指「社關」概念上很大程度只從教會角度去窺視社會,並非視基督徒為社會一員;另外,宗派與宗派之間、基督徒與世俗界線分明,或會使部份基督徒猶如活在封閉的「小型社區」內,令他們不關心社會。

陳士齊指天主教思想擴闊了他的視野,如教父學讓他更全面認識傳統,而天主教會亦展示關心社會的傳統,如勞工議題等。他期望天主教徒與基督教徒能繼續交談對話。(鄧)