【在人間】老蕭一席話

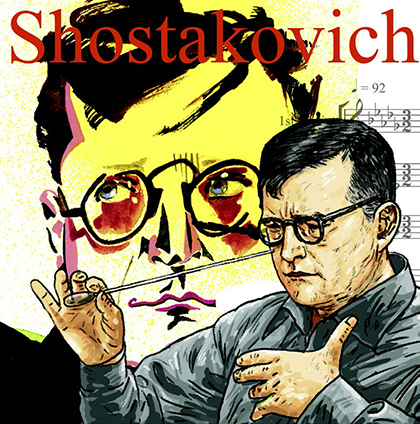

一直愛聽蕭士塔高維奇的作品。這位史太林時代的蘇俄首席作曲家有張孩子臉、圓眼鏡和蓬鬆髮型。想不到在尷尬無措甚至有點畏懼怯懦的神情後面,是一顆堅如磐石的心。

他以彼得堡音樂學院畢業作品的第一交響曲成名,旋即搏得歐美樂界讚賞。二十九歲時其歌劇《姆岑斯克縣的麥克白夫人》好評如潮。史太林看了卻半途拂袖而去。幾天後《真理報》上出現題為《不是音樂是混亂》的文章,接著全俄口誅筆伐,朋友紛紛割席。這年(1934)蘇俄大清洗進入高潮,二千多萬知識分子被處決,他也收拾好行李,在家中等著被捕,但他太出名了,當局不捨得放棄這「飾物」。他也「識做」,一年後寫了《第五交響曲》獻給史太林,重獲重用,死前卻對朋友坦言,他一輩子都在等待槍決。他讓自己在作品裡像個癲僧,那是俄國東正教文化特有的人物,類似中國古代佯狂避世的智者(屈賦有說「接輿髡首兮,桑扈臝行」),故作愚拙,用瘋癲化解暴君猜忌,偶爾甩出一兩句尖刻的話,匕首似地投進黑暗的濁世。音樂的多義性隱藏了他這秘密,但若心有靈犀,弦外之音便昭然若揭。他有個相當了不起的修為,即使被當局標榜為充滿革命氣息的作品,也從不使用他那個世道用爛了的通俗音型和調門,總是以最高貴甚或無調性等新技藝,把音樂寫得不同凡響。

我最愛聽他的第十五號交響曲,那是寫於去世前四年的最後一首交響曲。開始時,我們聽到他拿羅西尼的「威廉退爾序曲」結尾的銅管樂旋律做不無滑稽的變奏,據說這是他兒時在玩具店聽到的泥塑小士兵吹奏的片段,是他首次接觸音樂的印象。在最後樂章,他引用了瓦格納《尼貝龍根的指環》的「命運」動機, 中間還有不少自家作品的片段。全曲把這些片段反覆咀嚼,彌漫著死亡陰影下 的種種回憶,卻不乏看破紅塵的幽默和給嚇慣了滿不在乎的挑機。彷彿在回味自家的一生:人生是一場試煉,你得走過滿佈魑魅魍魎的黑洞,而所謂得著,當然不會有正能量說教宣講般的壯麗,但在充滿刧難的感慨裡,你不時還可以作許多華麗轉身,翩然起舞。看破了,悲劇隨時可轉化為喜劇,我們可敬的昔人描寫過的甜酸苦辣,都可一一觀照。他說:「我的交響樂多數是墓碑。」這一部也許就是他自撰的墓誌銘吧?

一九七五年九月他死於肺癌,其回憶錄被帶到國外,幾年後面世,題名《見證》。書中坦言「回頭看,除了一片廢墟,我甚麼也看不到,只有屍骨成山……」其中,我最欣賞他這段話:「一個人死了,別人就把他盛在盤子裡端上來餵子孫。死人涼得太慢, 便澆上回憶,把他們變成膠質的肉凍……我回憶所認識的人,盡力回憶他們沒有裹上膠質的樣子。我不想把它們變成美味的菜餚,菜餚雖容易下嚥,也容易消化。但最後變成了甚麼,你明白的。」