【在人間】百味紛陳

由列寧時代轉變到斯太林時代並非一朝一夕。即使二十年代晚期,列寧精神也還遠不曾被全面取代,無怪斯太林死後,蘇俄藝文界人士常稱二十年代為「蘇聯文學史上失去了的樂園」。馬雅可夫斯基的力作、法捷也夫的《毀滅》、綏拉菲摩維奇的《鐵流》、格拉特可夫的《士敏土》及蕭洛霍夫的《靜靜的頓河》等都在這時面世,愛森斯坦的電影震驚了國際影壇,蕭士塔高維奇的歌劇《穆森斯克縣的馬克白夫人》就誕生於這日子。這些作品雖還未達到俄國古典傑作的高度,但就風格的前衛和多樣性探索而言,氣魄與抱負已超越前輩。

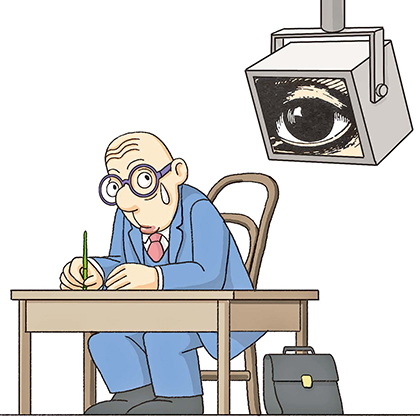

斯太林的那一套,其實是對十月革命的反動。馬克思亦不幸言中,登上龍床的「社會公僕成了社會的主人」,是大約在三十年代才完成的。官僚獨裁撲滅了任何人的自發創造性和說真話的權利,馬雅可夫斯基在一九三○年吞槍自殺,象徵著十月革命中前衛知識分子的烏托邦夢想破滅。為要把天才都變成奴才,統治者想像中的非我族類都得被清除。如蕭士塔高維奇般名氣響亮的藝術家,只能跟著官方指揮棒跳舞,若堅持己見便死路一條。那年頭的光怪陸離,充分表現了民眾的荒謬無知,官僚們可笑而又可悲的顢頇,領袖在權力欲作動下可以有多殘忍和不分青紅皂白。在新形勢下,藝術家們被冠以「人類靈魂工程師」的桂冠。於是人類「靈魂」的軟弱與堅強, 卑鄙與高貴也借不同氣質的「工程師」表露無遺。一九三二年,蘇共中央通過了《關於改組文藝團體》的決議,一九三四年蘇聯作家代表大會上代表斯太林的文化沙皇日丹諾夫發表了主宰蘇俄及其扈從文化路線的講演。昔日列寧時代的文藝精神完全消失,宣佈只容許「社會主義的現實主義」的創作原則。此後,「拳頭大過沙煲」的樣板戲式文藝舖天蓋地。但即使在斯太林時代,蘇俄的樂團還在演奏俄國及西方古典作品,相比之下,中國文革時音樂家中敢把莫扎特的唱片藏在家中地板下已屬勇氣十足。到全國書店只剩下紅寶書可供發售的日子,國人對死後仍在作祟的斯太林幽靈的亦步亦趨,可謂登峰造極。

朋友是交響樂團樂師,談起演奏蕭士塔高維奇作品,常說「頂唔順其戰鬥性」。本港的高登鍵盤戰士愛把俄人稱為「戰鬥民族」,史書和新聞也愛把俄人喚做「北極熊」。俄人亞歐參半,因為種種歷史原因,總給人好勇鬥狠之感。而俄國文化也充滿深沉和蒼桑,卻又像酒神的徒兒徒孫,只要伏特加到肚,便豪情和浪漫交加。這性格構成了他們的文化特色,而深刻的思索和尖利的反諷也令他們的文學入木三分。這些元素無不滲進蕭士塔高維奇的音樂裡,除了要求演奏者的冷技巧異常精準,還得受落他對洶湧澎湃的音響「爆棚」偏好。你可把這理解成一個無處言說的理想幻滅者鬱悶得快要爆炸,或他對急風暴雨式的社運風潮的感慨:它造成了多少改朝換代的變革壯舉,又隱藏了多少盲動和被捲入者不能自拔的悲哀?