【在人間】一本發黃的書

手邊是一本紙色發黃的舊書, 是法國人類學家列維•斯特勞斯的《野性的思維》(中譯者是著名符號學家李幼蒸),北京商務印書館一九八七年初版,定價相當便宜,人民幣二元四角五分。我是在香港三聯買的,書後還貼著當年標價十五港元。十年後台灣出了繁體版,賣過百元,如今內地把同一老版重印,售價在港也超過百元了。同一本書經三十年流佈,個中有多少世道變幻,當然一言難盡。讀的人如我等也幾番滄桑,對同一本書,讀來自有全然不同的味況。

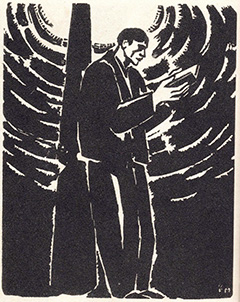

那年頭我讀了許多列維的書,包括他那四卷本,每卷成寸厚的《神話學》。當時我在報館供職,能讀書的時間不多,是每晚午夜在旺角街頭等夜車回家,站在街燈下讀,繼而在顛簸的巴士上讀的。有次站在燈柱下讀,忽然驚覺那正是比利時木刻家麥綏萊勒筆下的情景(如附圖),不禁苦笑。列維的書不好讀,坦白說,我也讀得似懂非懂,但總比讀拉康好懂些。後來才知道,列維和拉康是老友,前者常去聽後者講學,也說聽不懂他在說甚麼。但聽不懂為何還要聽?列維說拉康講書時有若玉樹臨風,魅力逼人,光是坐著看也頂受用。他們兩人著意的是探究人在無意識中的思緒運作怎麼左右了可聽可見可捉摸的意識,講學和著書等於用概念即有高度意識,且高度系統化的表意符號去陳述來無踪去無跡的無意識現象,且著意的還不只是現象, 而是無意識運作的內在規律,不令我等凡夫俗子如墮五里霧中才怪。

但世上有些東西,若你深深著迷,認為是能解開自家疑竇的鑰匙,即使多難, 也會想弄懂的。陶淵明好讀書不求甚解每有意會則欣然忘食,近來我也在不求甚解中好像意會了甚麼,便發了個狠,要把這輩子讀過的重讀,其中有個重點是列維的書。他認定我們時下的許多思維方式和理性相去甚遠,和原始人的思維方式其實區別不大。神話不過是這些由古至今不變的思維習慣的表誌。研究它,是否可以理解,我們的祖輩怎麼從一片迷茫和渾沌中萌發出對自身和世事的意象?這些意象又以甚麼方式構成了一個整體,進而把所有觸覺到的資訊箝入其間,形成各式各樣的意識形態和執著?而人類的整體認知過程又怎麼經過千萬年形成了某種定式,也反照在每個人由嬰兒到老死的認知過程?蘊釀成一齣齣喜劇和悲劇?

列維是結構人類學宗師,卻是自學出身。他說自家在學術上有三個情婦:地質學、佛洛伊德和馬克思。而每當給紛亂的現世弄得頭暈眼花, 他會讀馬克思的《路易波拿巴在他的霧月十八日》。在德法,許多人文研究的宗師早年都受過馬的教益,年輕時,我也曾在文革的迷霧中因讀此書而茅塞頓開。當然,在馬克思被當成杉木靈牌的世道,認真地讀他的書是件極危險的事。此馬並非不同彼馬,但同一本書,不同的人會讀出全然不同的東西,奈何?