【專頁】聖保祿醫院120年簡史

沙爾德聖保祿女修會屬下的聖保祿醫院慶祝成立一百二十周年,先於四月二十一日假隔鄰的基督君王小堂奉獻感恩彌撒,再於四月二十三日假院址舉行周年慶典暨主樓開幕典禮。查修女在港島區的服務,可追溯至更早的時期,以下是修會在醫院服務的演變—— 編者

(一)1898-1945 醫院創始

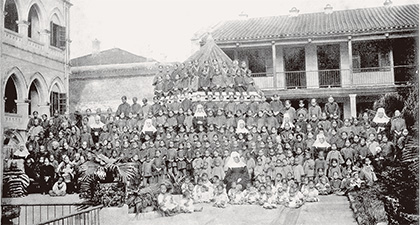

沙爾德聖保祿女修會在香港的歷史可追溯至1848年。當時有四位法國修女應教區邀請, 千里迢迢抵港進行傳教工作,並於灣仔開辦「聖童之家」收養棄嬰(現址為蘭杜街及晏頓街之間),亦為臨終者和嬰兒授洗。1894年香港爆發鼠疫,聖保祿修女竭盡所能照顧病人, 啟發她們投身醫療服務的決定。1898年1月,修會於「聖童之家」旁邊創辦一所服務華裔婦女和嬰兒的醫院──「聖保祿醫院」的前身。

隨著修會的社會服務不斷擴展,地方不敷應用,遂於1907年在跑馬地加爾瓦略山會院內設置分院,提供療養服務(現址為跑馬地聖保祿天主教小學)。

1914年,修會購置位處銅鑼灣掃桿埔的棉紗廠,將原有建築轉變為包括修院、孤兒院、學校及醫院的社區。1918年,銅鑼灣院舍竣工,聖保祿醫療服務自灣仔與跑馬地遷入銅鑼灣新院。1940年代的日治時期,銅鑼灣聖保祿機構建築群受到戰火摧殘,七名修女不幸犧牲。然而,修女仍堅守崗位,堅持為大眾提供醫療服務,照顧傷患者。

(二)1945-1976 戰後復甦

第二次世界大戰結束後,聖保祿修女們迅速重修損毀及重啟各項服務,並於1948年增設新大樓,命名為「聖母亭」,專供婦產科使用。

隨著戰後嬰兒潮和難民潮的出現,香港社會對於醫療服務的需要日益增加;其時,香港公營醫療系統無法應付龐大的需要, 聖保祿醫院亦因而繼續履行彌補公營醫療系統不足的角色,服務香港各階層市民。1953年設立醫務總監一職, 負責處理院內醫務事宜。

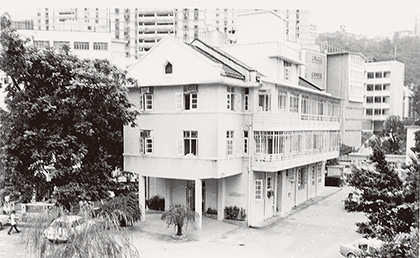

隨著醫療業務日益頻繁,院方亦推行不同的發展計劃與擴建工程,以配合時代和社會需要。院方於1974年清拆「聖母亭」並興建新大樓。1976年新翼大樓(新院)竣工,提供更優質的醫護環境。

(三)1977-1998 高速發展

自1970年代中後期開始,院方陸續推出改革計劃,拓展其服務對象和層面。此舉不但鞏固它在香港醫療體系中的位置,亦促使醫院踏進了全速發展的軌道。在這短短二十年內,聖保祿醫院締造了多項「全港首創」:1977年引入香港首部電腦斷層掃描機,1985年引入全港首部體外擊波碎石機,1989年添置全港首部磁力共振機。又於1995年成立梁銶琚心導管檢查中心,及1998年成立內視鏡中心。

院方對推動社區健康亦不遺餘力,自1997年開始定期進行社區外展服務,為基層市民作身體檢查和健康教育。

(四)1999-2018 邁向第二個百年

1990年代中期的公立醫院系統擴張,及90年代末期的亞洲金融風暴,對私家醫療系統帶來衝擊。因應環境改變,聖保祿醫院再次推動改革, 以提升管理質素及市民信心。院方醫務總監方心讓爵士牽頭,促成十二間私家醫院結盟,合力引進國際醫院評審認證計劃。

2 0 0 0年,香港私家醫院聯會成立,同年成功開展英國「特倫多醫院評審計劃」(Trent Accreditation Scheme),為日後全港公私營醫院的國際認證大勢奠下基礎。

踏入二十一世紀,聖保祿修會開始構思更長遠的重建計劃,以應付未來發展需要。2006年, 首期重建工程展開並舉行動土禮。首期重建工程於2009年完成,A座大樓竣工啟用。

隨著A座落成啟用,醫院繼而開展第二期工程,先拆卸1976年建的新翼大樓,再興建比A座樓面大數倍的B座,作為醫院臨床服務的主樓。

經過多年努力,B座主樓於2017年4月正式全面啟用。與此同時,醫院繼續加強臨床服務質素管理,通過各專科顧問委員會為到訪醫護人員作資歷審核,監察醫療水準,並擴大駐院醫生團隊以涵蓋各專科。

繼往開來,聖保祿醫院繼續秉承基督的仁愛、主保聖保祿宗徒的教誨、聖保祿女修會的使命,和聖保祿醫院各前賢在過去百多年來努力不懈的精神,繼續服務社會及病人。

•資料取自聖保祿醫院