《甘浩望巡禮之年》 紀錄關社與生活片段

青年觀後感 水皮

來港四十多年的甘浩望神父,一直參與大大小小的社會運動,協助邊緣社群爭取權益,為香港社會爭取民主和公義,最近關於他的紀錄片正式公映,八十後的筆者觀後覺得,透過認識這位意大利神父,為青年對目前香港社會和教會的處境會有多少啟發和想像。

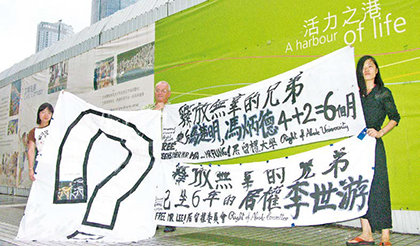

資深傳媒人兼紀錄片導演江瓊珠六月底發表新作《甘浩望巡禮之年》,並陸陸續續在社區放映。人稱「甘仔」的甘神父自一九七四年來港,除了到中國大陸傳福音外,也關心香港社會的邊緣社群。從七、八十年代的艇戶事件,到九七後的居港權問題,及至二○一四年的雨傘運動都有他的身影。

筆者覺得認識甘仔,其實是從另一個角度認識香港社運歷史,對未曾經歷「火紅年代」的八十後來說,填補了不少歷史空白和豐富了對當時的理解和想像。

原來江瓊珠早在一九九六年已撰寫《從米蘭到鑽石山》一書講述甘仔的故事,二十多年後再製作關於他的作品,她在一次映後座談會上坦言,這次她加入不少情節是關於甘仔的宗教情懷,包括他在街頭主持彌撒、在大陸教會祈禱領聖體、重返同會兄弟在中國殉道之地等等。

的確,宗教情懷這部份未必是坊間大眾對甘仔的印象,但卻又正正補充他是宗教人士的身分和特質,把他的社會參與、人文關懷及宗教情懷三者呈現眼前,使這個角色更加立體之餘,也重新展示原來宗教的社會參與是可以如此的。

電影一幕頗令我深刻,甘仔憶述在意大利時有人向另一位堂區神父說,甘仔不應該當神父,因為他支持共產黨,無獨有偶,筆者也從香港的教友口中聽過甘仔不配做神父,因為他「搞社運」。

這些批評或多或少都反映教友不太包容神父投入社會參與,然而,筆者認為甘仔的見證,正正向觀眾表示「神父」不只是大家想像的形象,但正如他說:「神父不是一個職業,是一個身份,有好多方法做神父」。

在這貌似苦無出路的香港社會和教會生態之下,現在有此電影把甘仔再次帶到公眾面前,似乎為我們帶來對可能性的希望,思考教會在現代社會的身份與定位,青年教友可以將教會視為一個怎樣回應生活實況的團體。

投入社會的牧職 小方濟

出席了六月底《甘浩望巡禮之年》在香港的首映場次。《從米蘭到鑽石山——甘仔故事》一書的作者江瓊珠,終於把神父的事跡攞上熒幕。

《甘浩望巡禮之年》記述了意大利傳教士甘浩望神父關心基層人士、投入社會運動的同時,也讓他道出自己的宗教情懷。主辦者有意舉行數十場社區播放,讓電影接觸更多社區人士。

的確,這電影不應只在堂區內播放。片中內容、受訪者、製作人員,以至出席首映場次的人士,都有很多是教外朋友。根本不可能只從教會視角去看甘神父的活動。

其實,有著這股與社會對話精神的傳教士,又豈止甘浩望?那年頭的工廠神父至少還有耶穌會神父余理謙(James Hurley),米蘭會神父恩保德(Giovanni Giampietro),巴黎外方傳教會神父華天祿(Paul Vallat)等,就是本地的,教區神父夏其龍也有一些時日當上夜更的士司機。

是甚麼驅使他們在教堂主持彌撒和其他宗教事務之外,還要在平日花時間做一些星斗市民的工作?

雖說人各有因,但那年頭的大環境,是教會與社會的對話。早於十九世紀末二十世紀初,歐洲教會開始出現了公教進行會運動(Catholic Action),以求讓教友的力量影響社會。

及至六十年代的梵二大公會議,更以一股與時代對話及休慼與共的心態去投入社會生活當中。

所以,那年頭,神父除了擔當堂區職務外,還有從事不同的職務,接觸社會的邊緣——噢,那不正是五十年後當今教宗方濟各經常掛在口邊的勸勉?