【在人間】神話的「復活」

自啟蒙運動以來,許多書本都說神話生存的土壤是人的蒙昧,隨著教育普及,神話注定消失。說這些話的聰明才子顯然跌盡眼鏡。如今,若在Google打入昔間任何神話人物的名號,包括希臘、羅馬、北歐、印度或華夏神話,無論網頁文字是中是西,即使連專家也未必知曉的角色,其新造像及故事都充斥每個角落, 令神話的正統文本和造像常給擠壓得不見蹤影。令人驚嘆:時下汗牛充棟的漫畫書、電影、電視片集,尤其是電子遊戲,早己把能找得到的神話都作了新改編,正統的古老神話早已成了流行文化的熱門母題。

傳媒人愛說「橋唔怕舊,最緊要受」。古老的神話其實從來不過時,因為它本來就出自亘古以來人人常反躬自問的老話題。而神話母題也沒時間空間設定,誰都可以重新排列組合,再加油添醋,便是新時代的可口精神飯菜。文化研究有「比較故事學」,考察的是常見故事母題如何從簡單到複雜地發展出有如萬花筒般的新傳奇。可見世上決無絕對的「原創」,舊瓶新酒,天下文章一大抄,本也尋常。神話是熟知的思想材料,是過去許多代人們的情緒、經驗和熱望透過故事象徵性的記憶,每代人總會以這些過往熟悉的思想甚或下意識材料來建構當下的精神需要。但填補了甚麼?發展成甚麼?內裡卻大有文章。正如人都出自娘胎,不可能由大石爆出來一樣,在歷史上能站得住腳的名作的祖源其實都有來龍去脈,打動我們的不全因作者的生花妙筆,而是我們被這些古今如一的母題點中精神死穴。這許多年來,人們對昔間的神話改編幾近盡情搜刮無所不用其極,但無論是千億金元的荷里活電影大製作,還是更貼近基層觀眾的連環漫畫及電子遊戲,大多不過以神話人物及情節做軀殼, 大量填入科幻和電子特技元素,增添的常不過是官感刺激,製作者瞄準的是市場,追尋的是噱頭和娛樂性,談不上有甚麼發人深省的趣味,除個別值得一看,大多不妨敬而遠之。

神話是中性的,不過使用與邏各斯語言有別的說故事方式,作理想和精神宣洩,但可宣洩任何內容。同是北歐神話素材,可以編出如《魔戒》之類的志怪傳奇,也可讓瓦格納花廿年光陰寫成歌劇《指環》,之後納粹視如國樂,與納粹誓不兩立者也視之為藝術標竿,兩群敵對者都聽得蕩氣迴腸。瓦的大作雖可不同解讀,藝術性卻不可等閒視之。此時此地,各適其適的神話無處不在,蹇腳的神話語言早已聽得人人生厭,好之者卻樂此不疲,奈何。

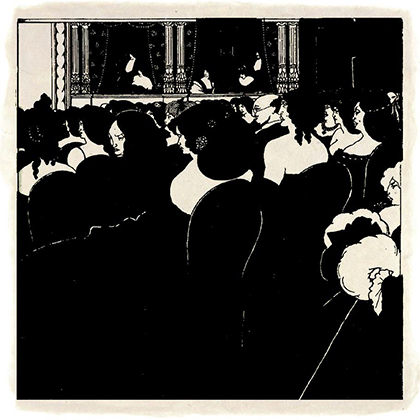

附圖是廿世紀初英國頹廢派畫家比亞茲萊(Aubrey Beardsley)的版畫,畫的是一群瓦格納的忠實觀眾在拜魯特觀看他的歌劇《特里斯坦與伊索爾德》演出,幽默地把這群粉絲畫成一群閒得發愁的附庸風雅者。其實,瓦格納本人對這批觀眾也很失望,據說《指環》首演後,他躲著消失了好一段日子,其中有部分不快和失望是發覺自家嘔心嚦血的作品,竟落在這些無聊又無知的觀眾捧場之中。中國成語有說「明珠暗投」,此之謂也。