【在人間】無中生有

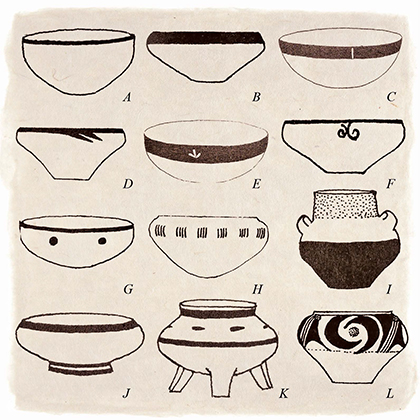

「存在」和「有」可謂抽象之極致,完全離開了具象, 要用話語去說明極不容易,自有文化以來不知難倒了多少智者。我們的祖先也必面對過這難題, 他們是怎麼解決的呢?有道知難行易,若你懂得現代設計學的原理,要在平面或立體上把「存在」讓人意會,並且經自家的筆一手製造出來, 其實也不難。先民雖還不懂得討論形而上,卻能無中生有,也利用這原理製作出他們的陶器花紋。附圖選自一些考古圖錄,由半坡到馬家窯, 甚至大汶口都有。選擇時沒理會這些文物製作有否時間或空間的承繼關係。只把它們作為一個個例子, 看看我們可否由簡單到複雜地試一試, 初民可通過甚麼途徑,從無到有, 創造出一片新天地。

在仰韶文化的早期發掘物中,常發現初民會在素面的陶砵沿口畫一條黑線( 圖A ) 。別小覷這一筆,它包含了人類繪畫最基礎性的秘密。這一筆畫下去,等於在砵面和空虛的空間之間把分界線強調。人的視覺心理常把封閉的線條分割出來的塊面,當成視覺上的實體。經此一划,砵面便成了被完整分割的塊面,看來便有實實在在之感。瞧,這就是初民用自家的筆墨「製造」的實際存在感。它之所以讓人感到實在,是因為有空間的空虛感做對比。

如果把這沿口的線加粗,便成了圖B。於是,陶砵的表面便分割成兩個面,一黑一白。當然,你也可以畫出多條線, 沿壁面平行走向,最後封閉起來,線也可有粗有細,便可得出如圖J的樣子,形成多個面的分割。也可以像圖I那樣把壁面分成三個大塊面,賦以不同顏色。分割的辦法不同,視覺效果不一樣,但原理相同。不但封閉的線段製作出有實感的塊面,而這些塊面還在相互對比,存在便互為因果。你甚至可以像圖H那樣,把寬帶以簡單的圖案或線條組合代替, 這又會產生不同的視覺效果。若如圖C或圖E那樣,在黑色的寬帶中間加上簡單的反白線條,不但別開生面,且因為不同的線條組合常有不同含義,令人看起來會產生不同聯想。

至於圖G與圖K,是在經分割後的塊面上加上稀落的點,不但使那個本來有點空虛的面變實了,還因這些附加上去的點點引出不同想像。至於圖D和圖F,是在沿口的黑帶上加上一些小筆划,前者加上如三角形的兩撇,後者加上兩個反向的螺旋,本來沒有任何意思的沿口黑線便可令觀者意會到前者可能表示鳥(兩撇為翼),後者表示植物的枝蔓。也可以像圖L一樣,以月牙圍隴著圓月,再加上斜線(水流?)合成一些美麗的圖案。月相的變化和流水都表示生命力和生命變化周期,這是先民彩陶最常見的綜合母題之一。

瞧,在一個素靜而空無一物的陶胚上,完全可以營造出多姿多釆的意象世界。可見人只要拿起筆,便可無中生有,創作新天地。我猜,數千年前,初民的藝術就是這樣展開的。