【在人間】東夷與西羌

傳說黃帝族最初生活在姬水流域,姬水一說是關中武功縣一帶的漆水河,另一說位於關中北部黃陵縣附近的沮河,兩河均是渭河的支流,在陝西中北部關中與陝北交界處。和炎帝出生的姜水(近如今寶雞市渭水之南的清姜河)相距不遠。兩者都本是原始時代活躍於太行山以西的羌戎的兩個小族群。黃土高原在幾千年前很富饒,但陝北儘管土質上乘,畢竟利於畜牧而非農耕,耕種要大量的水,而黃土高原的河流較少,這決定了黃帝族是半農半牧的部族,也意味著必須經常遷徙。黃帝族後來向南到達渭河谷地,即後世說的八百里秦川,是完全的農耕區, 那時是炎帝後裔的屬地(當時的炎帝族首領叫榆罔)。有些古籍文本稱黃帝族也是神農後裔,但即使實有其事,估計也是旁系。準確些說,黃帝族是「客家佔地主」,搶了炎帝族的地盆,結果成了渭河谷地(亦稱渭河平原)的主家。

史家主流一向以為,華夏文明自古都是向四周輻射的中心,只會同化別人而不會反轉過來。事實卻相反,不僅是黃帝族搶了炎帝族的地盤, 而炎黃部族在太行山以西活動時,太行山以東已是東夷族的天下。東夷文明不比華夏文明遜色, 甚至更佳。有說蚩尤的部落已經產生了不成文法律,還與此配套產生了刑罰,在農耕之外還作漁獵,是比遊牧更富庶的生活方式,且也驍勇善戰。東夷一直很強盛,直到周公東征,東夷方從歷史的前台謝幕。

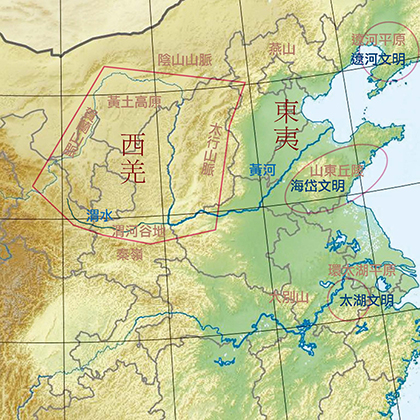

可以說,華夏族遠古時本由「西羌」和「東夷」兩大族群融合而成。前者居黃土高原;後者散布於東方沿海。「羌」可解讀為「牧羊之人」, 「夷」即「持弓之人」:黃土高原多山多草宜牧羊;東部沿海更合「漁獵」,弓箭很管用(後來對付水產才被「漁網」代替)。東夷依地緣形成了三個區域:遼東半島西側稱「遼河文明」,考古學上對應紅山文化;山東半島丘陵地帶稱「海岱文明」(「海」為黃海,「岱」為泰山)對應龍山文化;長江以南太湖周邊對應良渚文化。這些原始文化聚落並不是孤立的,不但東夷族幾個文化區的特點常互為因果,連西羌和東夷兩大族群的文化自古也相互影響,常你中有我我中有你,但也自成一系:即使到了周初, 以太行山以西為腹地的夏族也沒能力佔有過東夷的腹地山東半島。

西羌本是西戎一支,定居久了便以昔間和自家不相上下的遊牧兄弟為恥。他們自稱華夏,對夷人自然也不屑。但東部的發展程度顯然要比西部高。如從考古發掘看,「玉」和「龍」是中華文明的兩大象徵。兩者都起源於遼河流域的「紅山文化」和處於環太湖流域的「良渚文化」。舊說以為夏、商、周三代是夏——夷——夏輪流坐莊,但文獻的爬梳和考古發掘令學界大多不作如是觀,於是先有「夷夏東西說」,後有「夷夏先後說」,許多人咸信夷族為東亞土著,創造了東亞新石器時代定居農業文化;夏人西來,傳播了遊牧文化。夷夏經過長期衝突最後融合開創了中國歷史,國人稱自家是炎黃子孫,是有偏頗的。(說炎黃3)