【在人間】想像中的祖神

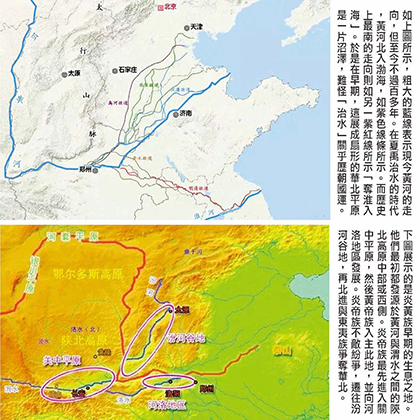

黃土高原下方有幾個冲積平原,當中的渭河平原即關中平原,位於東區的汾河平原, 還有就是位於黃土高原邊緣與華北平原相接的河洛平原,三者皆平整肥沃,周邊還有高山庇護, 是炎黃所在的西羌族群最初生息之處,直到唐末,都是中國地緣政治的中心。

渭河平原北有陝北高原庇護,南有秦嶺阻隔,厚達數十米質地鬆軟的黃土層,非常適合僅擁有笨拙的石製工具的先民耕作。東部沿海及長江中下游地區土質較硬,大規模開發要待金屬農具出現之後。在這之前,易於耕作的黃土地始終是最佳農地。於是夷人雖能創造比羌人更了不起的玉石文化,軍事行動背後是比拚錢糧,卻最終不是羌人對手。直到銅器及後來的鐵器文化殺入才改變了局勢。有說冶銅和冶鐵術是夏人從西方帶來的,也有說是夷人從遼西經北方遊牧民族遷徙學到手的。這兩種技術出現都很突然,出於本土開發的機會很微。

上古時氣溫比現在高。四千至六千年前, 中原有如時下的亞熱帶氣候,先民隨時可看到大象出沒。青藏高原的冰川消融加快,使黃河中下游的水量增大。自周定王五年(公元前602年) 史書第一次記載黃河改道至今,有記載的決口泛濫近一千五百次,較大的改道有二、三十次,洪水北至海河,南達淮河。如今黃河下游的走向形成於十九世紀中葉。之前黃河流域無數次以山東丘陵為中線,上下擺動, 時而取道北部流入渤海灣,時而又南下「奪淮入海」,令華北平原的大片土地長期處於沼澤狀態,於是遠古時無論黃土高原上的羌人,還是東部沿海的夷人,都不易向該區滲入。而若要開發華北平原,控制黃河,不讓它改道便是最重要的國計民生。而能操控黃河下流流向的樞鈕地帶,西部的起點大致在洛陽與鄭州的中點,東部止點在開封以東,即現在的蘭考縣附近。於是若想治理好黃河下游的水患,即控制好黃河流向,取得這一地區即所謂河洛平原的操控權便是關鍵。難怪傳說中的黃帝、夏禹和商湯都曾以此為活動中心。因為覬覦東土,從東周開始,華夏族的政治中心便由渭河平原遷到這兒, 被視作新的「中原」,河洛地區於是在歷史上一直是帝王成就霸業的必爭之地。

在東夷世界,遼河流域開發較早,以「紅山文化」最矚目,有說中華文明的源頭並非在黃河黃土高原而在遼西,雖離經叛道。但夏朝到底是傳說年代,信史得從商說起,商乃東夷主政, 孔子雖欣賞「周監於二代,郁郁乎文哉」,但周代典章文物許多都承繼自商,孔子本是夷人,後來統一中國的秦國也曾稱秦夷……我們從上古就承繼下來的,出於夷文化的比例有多大?但在歷史大敍述中,華夏族一早就確認了自己的正統地位,周邊的族群無論是否能夠入主中原,大都希望為自己找個華夏族出身;而華夏族講究始祖崇拜,格外注重自己的血脈。既然族群是想像的共同體,以炎黃甚至只以黃帝為祖神,自然也出於歷代意識形態創建者想像。一代代芸芸眾生當然也在想像,有多大程度是遵從主流意識的想像? (說炎黃4)