「盲蹤踪」 以不同感官觀察世界

(本報特稿)攝影,講求拍攝者如何看主體和四週環境。但為視障人士,拍攝,在線條陰影甚或只是旁人聲音指導之下, 更講求心。六位健視青年於二○ 一七年到訪斯里蘭卡推廣盲遊盲攝後,回港成立盲攝團隊「盲蹤踪」,與幾位喜愛攝影的視障朋友,互相交流盲攝技巧,走訪不同地方,拍下生活中的美好。

觀察生活 表達自我

「盲蹤踪」健視成員Fishing 與另外五位成員於工作時認識。他們分別修讀媒體、設計、社會工作等等,在去年十二月與本報的訪問中,Fishing說出成立「盲蹤踪」的因由,是希望透過自身技能,以攝影作為媒介,服務社會。

她認為自從參與盲攝後, 成員對日常生活的觀察多了,尤其對於「不是以視覺欣賞的世界」。這個盲攝團隊早前到台灣拍攝,其中拍煙花的時候, 「十二位成員中,只有一位視障朋友透過聲音和嗅到硫磺味道, 而成功拍下煙花燦爛的一刻。」Fishing認為與視障朋友相處後, 他們對生活的觀察不再局限於視覺,而有了更細緻的認識。

此外,Fishing認為此活動令視障人士能以第一身表達自己的視野,不用再被動地由其他人或社工「代言」他們的需要。

以不同感官尋找攝影主題

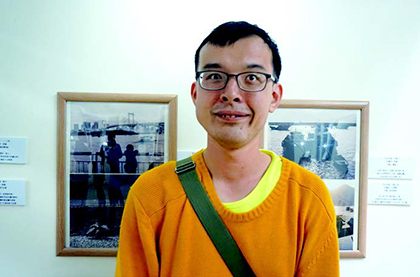

視障成員郭健先天視力只有一成,「我會以僅餘的視力對焦和構圖。」郭健鍾情於拍攝黑白照,因為「光暗及線條的表達,較能刺激我。」而不同的感官幫助他完成了一張又一張的照片。在尋找拍攝主題時,他會以視覺,留意環境光暗的變化;觸覺去感受冷熱;聽覺去聆聽四周聲音;以及味覺去感受附近的環境。自從開始拍攝後,郭健認為「在生活中,儘管是微小的事, 我都多了留意。」

「曾經我不喜歡拍照,因為照片對我而言毫無意義。」另一視障成員任博輝說。但後來, 一位朋友帶他到處拍照,亦一起把照片上載至社交平台,他明白「原來照片是可以分享給別人的」,認識拍攝的樂趣,及後在機構上攝影課程。

在一、兩年前,任博輝認識了「盲蹤踪」的成員。在日常拍攝中,除了憑感官外,健視成員亦會擔當帶領角色,向視障成員講解四周環境,任博輝說: 「他們會用時鐘方位指導我們, 如「向九點方向行五十米,把相機放在額頭前。」他們除了日常拍攝外,亦創作了明信片和舉辦攝影展。