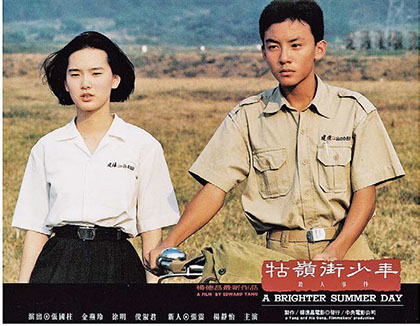

【電影X通識】 牯嶺街少年殺人事件 A Brighter Summer Day

※ 本片適用於高中通識教育科以下單元:

單元一:個人成長與人際關係

單元二:今日香港

單元三:現代中國

復活節是悔罪改過的時候,你又可會寬恕犯了嚴重罪行的人呢?

張震(小四)因考試失準進入夜間班,和周圍終日廝混的幫派少年格格不入,直到他遇到清純憂鬱的女孩小明。二人在壓抑中情愫萌生,卻注定悲劇收場。漆黑的夜裡,明滅的燈光, 留聲機裡的搖滾樂… … 故事改編自一九六一年台灣轟動全國的少年殺人事件,兇手與死者都是導演楊德昌在台北建國中學的同學,因此電影亦包含很多導演的個人回憶。導演藉該片追懷六十年代台灣社會:物質匱乏、白色恐怖、政治鬥爭,交織出一段昏暗苦澀的青春。

電影的英文名字是A Brighter Summer Day,看到最後便知英文片名極為諷刺。本來是陽光燦爛的日子,本來個青春充滿朝氣,但身處政局動蕩,大量中國移民往台灣,年輕人跟著父母移民似乎是黑暗日子的來臨。父母以為環境變了,便可以找到一份安穩的工作,但片中一眾青年的父母也似乎正在面對生活上的困難。年輕人在不安的氛圍中,或許只有拉黨結派,才能找到那點點安全感。有了「大佬」與幫會的照顧就能一片光明嗎?他們每天還不是誠惶誠恐地生活,不是怕有人來尋仇,便是怕下次的打鬥,自己是否能免受傷害。

縱然幫派「小公園」與「217」時有衝突,那邊廂,青年人卻又在傳入的西洋音樂中找到安慰。小四的老友小貓王的歌聲往往令人暫且忘卻煩惱,帶來會心微笑。這似乎在隱喻自由自在的西方才能解決他們外憂內患的問題(無論是國家、家庭、幫派似乎同樣面對各種問題)。

政局與經濟不穩、幫派鬥爭、疑似失戀, 父親給政府帶去禁閉問話後,變成懦弱的一位,不再精神上與行動上支持他,就是小四殺人的原因嗎?

縱然本港的青少年罪行數字有所遞減,然而,一些年輕人干犯駭人的嚴重罪行仍時有所聞,例如弒父母、殺情人等等。

片中小四用刀刺殺小明的那一剎,街上的人們繼續行走、繼續販賣、繼續看書……冷漠得令人覺得比死更可怕。難怪導演覺得,少年殺人,社會上每個人也是兇手。我們有沒有成為冷漠的幫兇?

問題研習:

- 你認為香港青少年的犯罪問題嚴重嗎?試搜集資料以分析說明之。

- 近年本港青少年暴力罪案出現了甚麽變化和趨勢?

- 你認為青少年沉迷網絡暴力遊戲是否會導致更多的暴力行為?

- 試建議一些能減少青少年罪行的方法。

教會指引及其他參考資料

- 《聖經》路十五1-3, 11-32(蕩子回頭的比喻)

- 社會福利署青少年罪犯評估專案小組: https://www.swd.gov.hk/tc/index/site_ pubsvc/page_offdr/sub_communityb/id_ youngoffen/

- 香港社會服務聯會《香港社會指標》: https://www.socialindicators.org.hk

國語對白╱中英文字幕╱片長237分鐘