【明愛】「街坊廚神.劏房尋」煮食比賽

明愛青少年及社區服務「關注住屋權益工作小組」早前舉辦「街坊廚神.劏房尋」煮食比賽,在社區中心模擬劏房內的「廚房」,讓參賽者在彷似日常劏房狹少空間、廚廁一室、共用廚房等情況下預備三款餸菜。比賽除考驗參加者廚藝,亦挑戰他們如何運用因交租後僅餘有限的家用去預備美味菜式。

因公屋供應嚴重落後於需求,超過九萬戶基層家庭居於劏房,一家大小日常活動、學習、煮食、休息都是競爭同一空間,不論是一家人開檯用膳,又或是煮食的過程均困難重重。活動希望能突顯劏房居民日常生活困難,讓公眾了解狹小空間生活困境,加強大眾關注劏房問題的嚴重性和現時政府房屋政策失效情況。

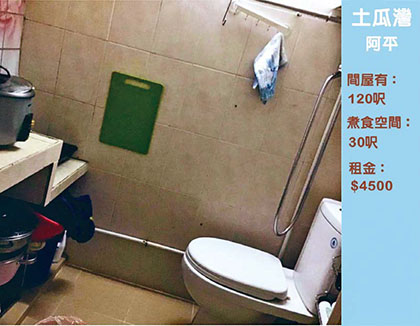

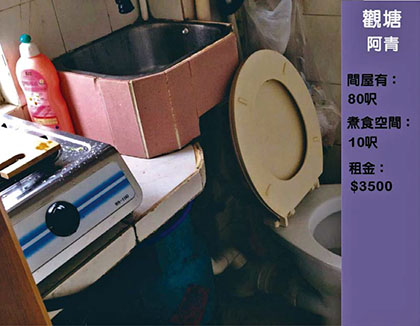

來自觀塘、土瓜灣及西環區的基層劏房租客組成五個隊伍進行比賽,大會規定以一百二十元購買材料,並於一小時內以接力合作方式完成三個家常小菜(四人份量)。比賽期間,街坊除一面煮餸亦要解決不同難題。這些難題也是一般在劏房狹小空間常會出現的情況, 例如兒子要上廁所的話,媽媽就要讓出空間三分鐘,因部份劏房廚廁均在同一空間,或子女做功課時要再縮少僅餘的煮食空間等。有街坊表示,平日劏房的「煮食空間」一般只有大約十平方尺, 根本不能稱得上是廚房,只能放下電飯煲及電磁爐最基本的煮食工具,限制只能用簡單方法煮食。

參賽者劏房居民阿泰表示他一家人喜歡吃辣,但因與其他人共用廚房,為免辣味影響其他鄰居,日常也很少煮給家人吃。而他表示大會提供一百二十元購買食材已十分充裕,平日一般只用約五十至六十元預備每餐餸菜。阿泰的妻子補充說,因煲湯材料可用上百多元, 故他們在家中甚少煲湯。

工作小組於活動中收集了一眾劏房租客的煮食空間相片,反映劏房空間狹少,更存在著衛生及安全的問題。同一空間既煮食又用作如廁,煮食時難免令人想到細菌橫飛;而在佈滿電器及電掣的狹小空間洗澡,則有漏電的潛在風險。更荒謬的是,這些「廚廁合一」的劏房單位,業主在改裝間隔成為劏房時已「設計」好,馬桶及沖涼水龍頭的對面,便是煮食的小石屎台和鋅盤,刻意建造這種生活環境。

阿泰代表劏房居民要求政府正視基層劏房租客的困難及需要,在制定相關房屋土地政策時優先解決劏房問題,加快興建公屋、增加不同類型的過渡性房屋,並為已輪候公屋三年或以上的基層劏房租戶提供資助,以讓基層街坊改善生活環境及質素。

•明愛青少年及社區服務