【在人間】人之將死,其言也善?

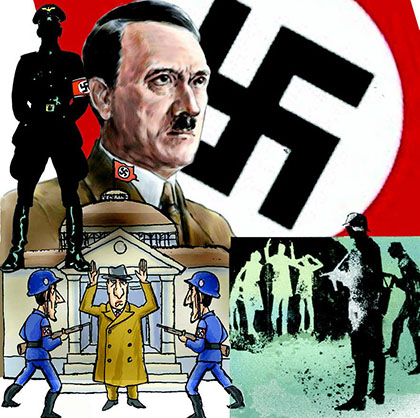

《論語》說「鳥之將死,其鳴也哀;人之將死, 其言也善。」中國文化愛把本該嚴肅思考的東西披上溫情脈脈的臉紗,於是人一旦臨近「埋單」, 說的便多了幾分誠信,連十惡不赦者的死也能令人惋惜。但若信人臨死必有善意,前題是信「人性本善」,得相信現世之所以不那麼溫良,是因人人為求生存,俗念不免蒙蔽了真心,死前生存競爭止息,良心便自然有所發現。也許現世中確有人死前自覺做了虧心事萌生悔意,但也有更多事實告訴我們, 良知常是可貼在任何人心窩裡的萬能果凍。見識過鐵窗生涯者都知道,監倉裡最不堪的囚犯也會振振有詞自辯,彷彿誰都不缺良知。但強者要的常是自由而不是平等,更不會開口良知閉口己所不欲勿施於人。君不見希特勒在最後的日子還頒布了「夜霧法令」,讓不完全效忠者不必審訊就消失於霧海夜幕。臨死前他明知大勢已去,卻讓全德焦土作戰,老百姓的價值只是給他陪葬,最後他居然咆哮:「德國不值得我奉獻,就讓她毀滅吧!」西史裡有不少「我死之後哪怕洪水滔天」的王者,國人也有個敢明說「寧我負人,毋人負我」的曹操(一說此話出自司馬昭)。和獨夫民賊講良知是與虎謀皮, 同理,惡人將死,其言也決不良善。

人性本善還是性本惡?中西文化爭論了二千多年而一無所獲,說明這爭論不過是個偽命題。有人就力證,孔孟從來只說人可選擇向善,未說過人性本善,宋儒編定的《三字經》說「性相近,習相遠」,本身就和首句「人之初,性本善」自相矛盾。飽學宿儒們一直對何者為善何者為惡莫衷一是,善惡正邪便只能成為人們相互攻訐的標貼。其實,以極度抽象的善惡二元對立去評說每件都具體得很的紛紜世事,給被評說者戴上一頂甚麼帽子,定然充滿任意性。何況人在現實世界的位置是何等複雜,善惡正邪豈有個非黑即白的準則?白起為秦國立下赫赫戰功,最終還是被秦王猜忌,賜劍自裁。白起仰天長嘆:「我為大秦立下汗馬功勞,為何下場若此。」之後卻低頭無語:「長平一役,我坑殺趙軍降卒四十萬人,他們又有何罪?看來我也該死吧!」可惜,曉得像白起那樣檢討自己是否該死者,世上是太少了。

柏拉圖在《理想國》主張把個人對正義的抉擇放在城邦的利益下思考,認為和直接感受相聯的想法不過是意見,思想出自理型的抽象,才值得認真對待,於是我們親身感覺到的世事的性質反而是不值得恭維的。後來黑格爾們也主張歷史有個大敍述,正義和美善定與這大敍述吻合,仁人志士該為這大敍述獻身。這思想套路一直是不少蛋頭先生們取態的根基,但正如齊克果拆破的:世間萬事都是具體的,把一切事物都代入一個從沒得到驗證的抽象體系去確定萬事萬物的是非和正邪善惡, 等於讓這抽象的想像去消滅人們經驗到的現實世界。

某人這輩子做了甚麼?臨死時說了甚麼? 聽其言觀其行,明眼人本來不難看清。我們不必輕率地給人蓋棺論定,但用似是而非的高論把世事弄得一派傷感迷糊,值得欣賞麼?