明愛龍躍頭社區發展計劃 以影像及書冊記錄哭嫁文化

明愛龍躍頭社區發展計劃出版影音書冊, 記錄傳統哭嫁文化。

(本報特稿)「哭嫁」是中國舊式婚禮習俗。在嫁娶要遵從「父母之命,媒妁之言」的年代,新界客家村落婦女出嫁前會唱哭嫁歌, 代表著她們對原家庭的忠貞,為離開娘家、嫁入素未某面的丈夫家,而抒發無奈傷感。

哭嫁歌早年被納入香港非物質文化遺產, 惟曲詞自古以口相傳,文字及錄音紀錄不多。為保育這文化,明愛龍躍頭社區發展計劃向圍村婦女收集歌聲及歌譜,於三月出版《明瓦口一瞥驚鴻——龍躍頭圍村新娘的末代哭嫁聲》書冊,紀錄歌曲、習俗、口述歷史;四月則推出《傳統圍頭.客家歌謠與昔日鄉村生活誌》唱片,以及舉辦連串推廣活動。

明愛龍躍頭社區發展計劃社工陳國明二月十五日對本報說,他希望藉以文字和影像保留長者的經驗,讓大眾認識這將近失傳的圍村婚嫁習俗。

為圍村年長婦女充權

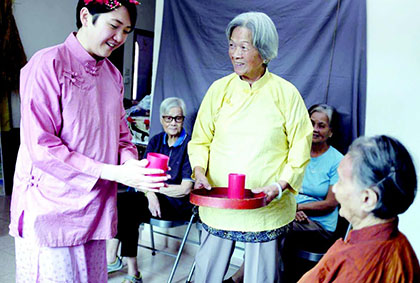

陳國明說,「老人家曾經覺得這些文化與經歷沒有用,也沒有意思」,故此社工多次在村內讓婆婆在台上表演這些傳統歌謠,鼓勵龍躍頭村民肯定自己的文化。「村內年輕人更認識老人家的文化和經歷;老人家亦覺得自己有價值、受重視。」他指表演讓長者回憶起更多歌謠, 「有位婆婆唱『覺覺仔』(上述唱片中的一首歌),其他婆婆亦跟著唱了起來」。

推廣至海外華人社區

這表演活動更吸引移居外國的村民聯同兒孫回到龍躍頭村。其中一位從澳洲回來的青年陳雋然,聽過這些哭嫁歌後,以其中一首參加澳洲比賽並獲獎。這位海外華人創作歌手將會繼續把傳統的圍村歌謠,推廣至澳洲的華人社區。陳國明補充說,不少海外華人會把傳統歌曲傳給下一輩,以表達對歷史與文化的嚮往。

陳雋然稍後會與龍躍頭婆婆,在香港其他地區合唱。最近明愛亦到訪堂區,播放由龍躍頭婆婆錄製的唱片,並由龍躍頭婆婆親自在現場表演。陳國明指唱片的歌曲有「種禾」、「攪米機」的描述,「能勾起堂區老人家的回憶,讓他們共鳴」。

上述「明瓦口一瞥驚鴻——龍躍頭圍村新娘的末代哭嫁聲」計劃共有二十多位龍躍頭婆婆參與,其中十位婆婆參與歌曲錄音。而書冊講述哭嫁歌的文化及歷史背景,並附有中英譯本的歌詞和歌譜等,第一冊帶來哭嫁歌是社會文化與資產,第二冊是讓婦女憶述自己由雲英姑娘至遠嫁異方作妻的心路歷程及相關研究分析。(吳)

•「哭嫁」歌謠見明愛網站:http://cd.caritas.org.hk/05report.htm

• 本版圖片由明愛龍躍頭社區發展提供