【在人間】洞穴裡的人生

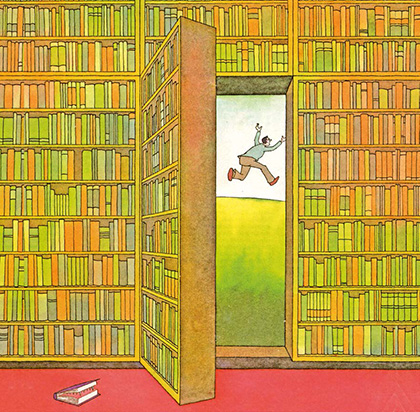

柏拉圖深信有一獨立於我們認識之外的世界,即理型世界。它是實實在在的,現象世界反而是虛幻。只要把握它, 就可擁有永恆不變的真知識。他描述了一地下洞穴,洞裡住著終生被捆綁的囚犯,只能朝前看到一面牆壁,看不到自家背後有出口,遠方高處還燃燒著火炬。有人在火光前活動,囚犯看到牆上的投影便當作世界的真相。若讓他轉身看見以往所見的影子的原型,他必因強光刺激痛苦不堪,不信所見為真,希望重返習慣的位置。若強把他從洞穴中拖出地面,璀璨的陽光定使他睜不開眼,慢慢才能理解一切是怎麼發生的。他當然不願再回洞穴,若回故地,肯定要重新適應黑暗,會在一段時間內看東西反不如其它囚徒。

這寓言出自《理想國》,洞穴是人感官能及的世界的化身。上升至日光代表靈魂從可逝的世界提升到只有精神能領會的知性世界即理型, 亦即各種現象的原型。在這世界裡,善的理型地位最高,相應於洞穴比喻中的太陽。為了能獲得它,人的認知該來一番脫胎換骨,之後若回到洞穴,就如從天國遣返人間。柏拉圖說,這是靈魂「轉換」的藝術,即讓靈魂從可逝的世界轉換至完滿的存在,看到善的理型。這精神的上升只有孜孜不倦的哲學家才能做到。他設計了一套哲學家的教育途徑:起初是體育、音樂等一般課業, 然後是算術、幾何、天文和和聲學等哲學入門所必需的修養,之後才能學習辯證法,走上哲學真理探索之路。

理型世界其實便是後來人們常掛在嘴邊的「本質」世界。柏拉圖不承認官感認知自有其真確性,認定從官感而來的意見流變不居,且受說話者的心神左右,值得重視的只有關乎本質的理型,所謂思考,也僅在理型世界才得以行進。但「本質」難道真的那麼乾淨,就能擺脫人心的污染?時下人人愛說「透過現象看本質」,這話在字面上當然不會錯,但何謂「現象」何謂「本質」便大有文章可做:有了「本質」一說,便可把芸芸眾生天天面對的問題斥之為浮淺和偏見, 一概稱之為「現象」不予理會。而所謂「本貭」不過是人從現象中抽象出來的概念化世界,它固然可推論出所謂的規律和真理,但因為它出自抽象者意識的加工,故可以是客觀的,也可以是主觀的。若不分青紅皂白,強詞奪理者只要宣布某事某實「本質」是甚麼,隨時可黑白顛倒,指鹿為馬。諸如此類的捩橫折曲,古今中外,誰沒見識過?

柏拉圖認定,理型就是現象世界背後的真實世界,現象不過是它的模擬。從語言學角度看,其實是把理型歸為類詞。單個的詞一提升到「類」,便不依賴感覺對象。柏拉圖注意到類詞這特性,進而推論理型是獨立於感覺對象的存在。不同類詞彼此聯結而構成類詞(或概念)體系,便可稱之為理型世界,於是理型論其實是一種概念論。沒有概念就不能思考,概念的形成是由個別提升到一般,具象提升到抽象。概念之間定有某種必然關係,概念相對於個別事物有較高的穩定性,便符合巴門尼德界定的真理標誌。柏拉圖先賦予這個概念體系以善性,並認為其中包含了真正的善。但真假判斷和善惡判斷不一定是吻合的。柏拉圖後來就發現,醜惡的事物也有對應的理型,即惡理型。理型世界既兼有善惡,就無法提供真正的善。且把理型絕對化,和感性事物之間的關係也無從建立。他後來放棄了把善理型置於理型世界之頂。可以說,柏拉圖企圖通過理型世界這種說法來解決真正的善的問題,其實是失敗的。