思定劇社三十周年 回應生活處境 致力福傳

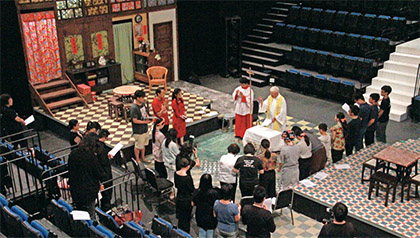

(本報訊)信徒善會「思定劇社」八月上演新劇《聖奧思定.三十而立——思而後能定》,慶祝團體成立三十周年。成員多年來在劇作上推陳出新,也貼近當下觀眾的生活處境,以致力福傳。

思定劇社透過戲劇福傳,有時也為歡迎新教友聚會上演處境劇。剛上演的三十周年劇作出新嘗試,從現代語言與處境去重新演繹聖人故事,也首次引入動畫配合演出。

會長卓灝賢:作品回應當代人處境

思定劇社會長兼創會成員卓灝賢八月十五日對本報說,多媒體與舞蹈放大了聖奧思定的思想起伏,這突破得到觀眾認同。「劇團與觀眾需要一起成長,作品才能走得更前。」她又稱,作品扣連當下處境能獲得更大的迴響,而劇社在這方面有不少成長空間,故期望在內容與形式繼續尋求突破。

思定劇社初期的作品回應時事及社區現況,後來趨向多元,近年好些作品從香港出發,如《香江歲月情》懷舊歌舞劇,以及去年回應青年年,而推出兩輪的青年編作實驗喜劇。

談到實驗喜劇的經驗,卓灝賢指青年演員以自由創作劇本的形式道出成長心聲,與不同年紀的演員和觀眾對話,得到很大迴響。「去年新幹事會上任後,我刻意加快步伐,首次引入編作劇場,以小規模用非寫實方式呈現當下處境」。

她指多年來不斷有青年演員加入劇團,其中幾位創會成員也留守。

青年演員吳志浩:福傳中一起成長

思定劇社副會長吳志浩同日對本報說,他在戲劇福傳的過程中,與團員不斷成長:「戲劇讓我學習去表達自己;思定也是個信仰團體,成員一起退省亦讓我得著甚豐。」

青年信徒吳志浩十三年前在學時自薦為演員,曾參與《珠寶店》等劇目。他認為福傳不是單調的宣講,應透過藝術如戲劇等貼近生活而吸引人的方式,與大眾一起反思信仰。

吳為了上述青年編作劇演出及設計音響,而劇中最觸動他的情節是青年反思成年人的安排,「這些安排未必是青年最需要的」,其中「替換」媽媽的跨張情節,也令眾人更明白青年的需要。

創會成員宏潤梅:與觀眾一起反思社會

創會成員宏潤梅八月十六日對本報說,思定好些劇目取材香港社會議題,她期望與觀眾一起反思社會與信仰。

宏潤梅曾為思定監製多套作品,她指二千年代的《海不揚波》帶出鹽田梓的傳教歷史,讓觀眾認識本土傳教士;一四年社會氣氛低沉之際推出《約伯新傳》,藉癱瘓者期望「安樂死」的故事,從信仰思考如何面對人生困境,一五年的《香江歲月情》則帶出「獅子山精神」。

宏潤梅指教會內愈來愈多信徒參與戲劇等演出,她期望有更多青年加入思定劇社,讓劇社能持續發展。

思定劇社成立於一九八九年,當時仍是天主教社會傳播處的附屬機構,九九年成為善會。(鄧)