【在人間】存在

人活在世上,必積累了許多見聞感觸,有人感同身受, 有人卻目為偏見。人要活命便得吃喝,有許多「我想」或「我要」,有說人該有免於匱乏的自由,也有說時下「為兩餐乜都肯制」者得怪自己「少壯不努力,老大徒傷悲」。有人享受「收成期」,有人活得像生涯牛馬,看人醉飽……有說屁股決定立場,但世上難道就該沒有公理? 若世道把不公義的秩序當作潛規則,有識者不需讀過黑格爾也會問:凡是存在的都是合理的?凡是合理的都應存在?

一涉及人生世事的大哉問,論者都免不了扯上「存在」這字眼。為甚麼?是因為要弄清我們面對的是非曲直是否公說公有理婆說婆有理?我們面對的世事是否實實在在地明擺在現實間,而不是出於我們的幻覺?世上有存在才有真相,才有真理,才值爭辯。若一切正正反反的理據都被各打五十大板,都被說成是意氣之爭,是與非半斤八兩,還有甚麼好認真的?

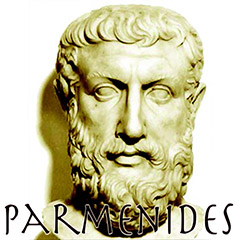

那末,甚麼是「存在」呢?我們都知道, 人類知性的進步是從一塌糊塗的無分別狀態開始的,之後把不同的認知範疇愈分愈細,才產生了認知上的大千世界。我們也習慣了以千百年來積累下來的話語系統,去表示其背後的真實世界。但,這表示有效嗎?追尋真理只是我們在一廂情願嗎?許多族群的創世神話都有個渾沌初開的故事,說的當然並非真實的歷史, 而是學會了使用概念去思維的初民,在邏輯上把概念是如何發生的這個問號作反向推測,是對於人蒙昧初開時意識狀態的想像:當初民的概念認知剛發生時,世間萬物便只有「有」和「無」,「存在」和「不存在」之分,這就是我們所有概念的「元概念」。中國文化對此有相當深的認識,古人說「太古無法,太樸不散,太樸一散而法立焉」,「太樸」即渾沌未開的原始狀態,「法」就是規矩和秩序。西方古典文化對形上問題的探索比我們深入,自從柏拉圖在他那個時代的無序中發現了世事的有序聯繫,哲學探究便成為在無序中建立秩序綠洲的方式之一。對秩序的尋求是世界性的「經驗事實」,是古往今來各地人們的共同經驗。

但世上只要有人便有利益分化,也出現相互衝突的秩序感。不同意向一旦碰撞,此亦一是非彼亦一是非的相對主義也必浮頭。柏拉圖生於辯士縱橫的年頭,智者紛紛設館教授演講術修詞術,其實常是詭辯術。生活在直接民主制下的雅典人要安身立命,誰都得口舌便給。文明既主張君子動口不動手,是非黑白用講道理了斷,便先得弄清,我們使用的話語即概念是否能表示真實的世界?若不正本清源,爭論便都成廢話。柏拉圖深知這必要,才把巴門尼德的「存在論」視作哲學的開端:我們使用的概念與真實世界有「同一性」,世界可歸結為一永恒不變,不可分割的東西,這便是「存在」。要麼存在者存在,要麼不存在,說存在者不存在是錯誤的。這便是「本體論」即有關「存在」的學問最元初的要點。

十九世紀末,日本學者把Ontology漢譯為「理體學」,不久又出現了「存在論」等譯名,之後傳入中國。本體論牽涉到「普遍」和「具體」的問題,即研究萬物後面是否有個更普遍更無處不在的東西。但柏拉圖把概念和真實世界用存在論「同一」起來,也許在哲學原理上是讓論者邁過了一道大難關,封了相對主義的門,卻不等於此後人人嘴巴上的概念必與客觀實在相符。巴門尼德的學說既不好懂也有缺憾,而人若立心說謊,即使能把本體論倒背如流,仍大可在每個具體事件中信口雌黃,詭辯伎倆仍是要有多厲害,就有多厲害。