【在人間】伏羲和噓氣

在中國上古神話中,伏羲雖是後起之秀,卻是「三皇之首」。司馬遷的《史記》只寫〈五帝本紀〉,且劈頭便聲明「百家言黃帝,其文不雅馴, 薦紳先生難言之」,明知許多傳說連自家也不敢盡信,緣何還寫?是因為凡事都得有個開頭。正如所有能供人思考言說的概念,邏輯上都得有個元概念,在中國式思維中,這元概念便是「道」一樣,得在它統制之下弄通每個詞和字的本義,才有依據修齊治平, 匡正世道,這便是孔夫子強調治世得先正名的緣故。根據同一思路,華夏族也要有個神聖的開頭,這開頭便是所有族群的祖神的血脈都要上溯到黃帝。在司馬遷的時代,天下一統是既成事實,史家自然要以大一統的觀念去重述本來並不一統的古史,且還得把本來系出多門作過殊死鬥的王族都說成是系出一門,也就是說,必須把歷代各國各朝因要自高身價而編寫的神話統一成可自圓其說的譜系,把子虛烏有的故事變成貨真價實的歷史,由是史上君王無一不是黃帝苗裔。民間當然有大把不同族群流傳下來的傳說,若要囊括,太勉強的自然不採納。是以司馬遷寫五帝而不寫三皇。後來經過許多年,神話不住發酵、合併和改裝,而時間也把許多原來被主流社會排擠的部族在大熔爐中融合,風水輪流轉,原來不起眼的變得矚目,其神話便有給包容進更新的大一統的需要,便有必要把以前漏網的故事整合進廟堂文化。於是伏羲等以前不見經傳的神物後來也青史留名,《史記》的〈三皇本紀〉是直到唐代才由司馬貞補寫的。

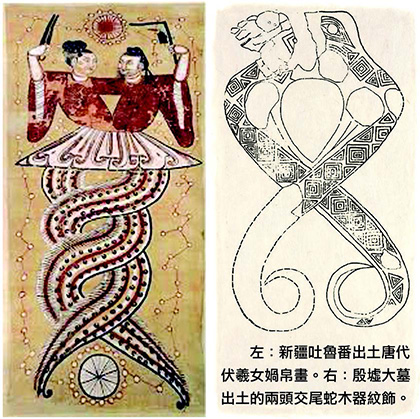

三皇和五帝,古書都有不同選單,但必有伏羲。因為他是後來追加的創世大神,在古書的年表中比炎黃還早。出土文物中。殷墟陵墓已發現兩頭交尾蛇木器紋飾,這是漢以後大行其道的伏羲女媧交尾圖的前身嗎? 這類男女合體的人形神偶自古就供人膜拜, 但未必就是伏羲本尊。且在早期文獻中,伏羲是孤身出現的,身旁沒有女媧。許多學者相信他是遠古時南方少數民族供奉的洪水神,和三苗及楚族很有干係。他在神界中的位置不住提升,也許是楚越夷苗的稻作文化的影響力不住提高,和中原華夏文化可分庭抗禮的結果。

在《莊子.大宗師》我們引用的那段神話「大串燒」中,「狶韋氏契天地」之後便輪到「伏戲氏襲氣母」。注疏家都說伏戲即伏羲,風姓。《莊子》一書談伏羲最多最早,而〈大宗師〉在芸芸得道者中,給他安排了一個「襲氣母」的角色,其實意味深長:中國文化自古把「氣」視作生命要素。在莊子看來,氣為天地之母,是宇宙萬物生長與變化的主體。在世界各大族群的創世神話中, 幾乎都有開天闢地的故事。像我們在上期講到的古埃及神話中大氣之神舒把天神努特和地神蓋布分開一樣,蘇美神話也有說風神恩利爾為天父安和地母基所生,他一出生便把父母即天地分隔,不斷膨脹擴張。舒和恩利爾都是風神,伏羲姓風,不也是風神嗎?他在神話串燒中「襲氣母」,豈不正是擴展天地之間的空間和給生命噓氣的角色?說到這裡,讀者是否馬上想到有這麼一首《聖詠》歌曲:「風輕,催我甦醒,那天主的噓氣,使我溫暖」?是否想到《聖經》裡也有許多類近的「噓氣」情節?