【在人間】慕名者眾苦學者稀

商品生產就像一個潘朵拉魔盒,一打開便以驚人的速度增殖膨脹。這瘋狂不但見於近代歐美的資本主義大生產,連一向重農抑商的中國古代亦然。蘇軾也許便是見證人:才不過廿年光景,雕版書大行其道。大量刻本改變了士風:書多了,人們反而不再認真讀。蘇軾問:能到手的書多了,容易了,是否好事?印刷術促進了文明的傳播,後人每視之為偉大發明, 但當時的人卻半信半疑,掌聲稀落,甚至譏評不絕。商業帶來了機遇,鬻書者多唯利是圖,盜刻、謬題、粗製濫造無日無之,蘇軾和許多名公巨卿在生時坊間已有他們的詩文集販售,但常來歷不明。名家們看到自家的詩文謬種流傳,徒呼氣結。南渡後朝廷下詔重刻經史群書,「監中闕書,次第鏤版」,雕版書逐漸成為公家藏書主體。中央和地方官府、書院、寺觀、私家、書坊多有刻本。官方還平準圖書價格,書價約為寫本書十分之一,當然大行其道,業者常盆滿砵滿, 若印書對正市場胃口,通常有兩倍到七成利潤。刺激起宋代雕版數量之多,技藝之高,流傳之廣,不僅空前,甚至明清也瞠乎其後。

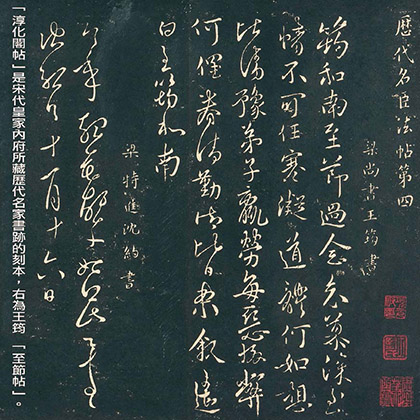

書易得,因易得而價賤,便不為世人珍重。但為傳統士人,抄寫古書本是學習的不二法門。南朝(梁)王筠出身於世代高門大戶的瑯邪王氏,是編《昭明文選》的昭明太子簫統的文學伺從,據說他的字比同族王獻之寫得更好。按他夫子自道,說少年時讀五經凡七八遍,特愛的《左傳》撮鈔過五遍,其他的典籍都抄過一兩遍。光讀不入腦,「一經手寫,則永不忘」「讀十遍不如寫一遍」。當時市有書工傭書,士人都以寫長篇小楷個中無一筆行草夾雜為榮。直到宋代,朝廷常養著幾千鈔書小吏在抄寫公文。按傳統,這些小吏都精通二王(羲之、獻之)書體,風氣一直流傳到明清,因康熙和乾隆特別喜歡法師二王的趙孟頫的書體,末流便形成俗不可耐的館閣體。碰巧當時皇家最喜歡的四位畫家都姓王,以至有清一代,清流都標榜「書無二王體,畫無四王法」,轉向更古的道統。抄書不但是雕版書未行時複製文墨的技藝,還是儒雅傳統。讀書人若科場失敗做不成官,寫得一手好字者起碼可當書吏,等而下之還可教卜卜齋,做寫信佬。也是以有說未觀其人先觀其字,若字寫得不好,不但搵食艱難,連討個有點墨水家庭背景的小家碧玉做老婆也難。

西方也有相近景況:古騰堡發明了印刷術, 首先推動的是《聖經》的翻譯和普及,這為教化當然是好事,但也帶來異端四起,所帶動的改教風潮也未必真的改善了芸芸眾生的信仰生活,背後推動的,其實是上流社會政治和經濟重新洗牌的利害使然。正如我們的古人以抄經為學習傳統的不二法門一樣,巴赫年輕時不也靠抄樂譜來學習音樂需講求的一切嗎?那時的樂人擁有樂譜仿佛便擁有了學術地位。他雖父母雙亡由兄長養大,但老哥擁有一鍵琴譜卻藏起來不讓他染指, 唯有把樂譜偷來傳抄。據說他晚年瞎了,就因一輩子太勤於此道,在昏暗的燈光下抄寫太多。但到他身後由次子艾曼鈕把老父生平最得意的《賦格的藝術》刻版發行,結果只賣了十本,最後雕版以廢銅爛鐵價錢賣掉收場。巴赫死後,連同他幾位兒子都聲名顯赫,海頓、莫扎特和貝多芬都受其餘澤,但慕其盛名者眾,真正下功夫探討的人少。古今中外,世間所有善書的命運其實都差不多,奈何?(書的故事·2)