【這1代人】迎戰公開試

文憑試即將開考, 朋友的子女讀高中,他說不明白時下青年的考試壓力。他說︰「當年有12到13萬人考會考,爭萬多個學位。今天只有幾萬人爭二萬多個學位。以前只有成績最好的一成多人可以讀大學。現在,中游的考生也可以讀大學了,考生為甚麼還喊甚麼壓力大呢?」今天的學生不用讀預科再考高考,直接爭取入大學,競爭是否就不再激烈了?考試壓力是否就再沒那麼大了?

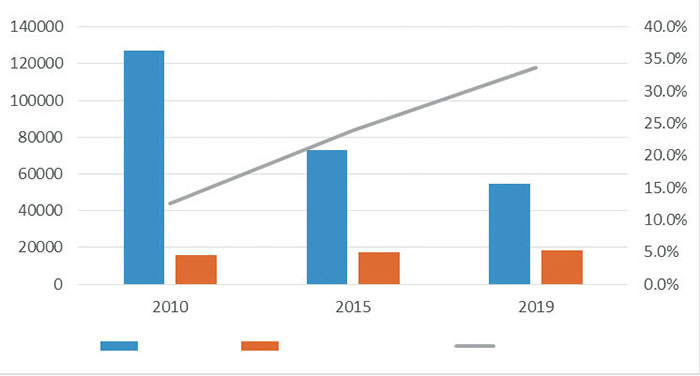

翻查本地八間公帑資助的大學(八大) 的統計數字,學位數目從2010年的15,000多個,增至2019年的18,000個。根據考評局的統計,2010年會考人數有127,000多人, 2015年改為文憑試後,人數已減至70,000多人,2019年更只有54,000多人。考生人數真的少了一半以上。但為甚麼「一戰定生死」的氣氛比以前更沉重呢?

雖說學位增加了,但從聯招(JUPAS) 的統計數字看來,2019年經聯招獲派大學學位的人數只有14,000多人,當中還包括了公開大學和副學士的人數。18,000多個資助學位中, 有接近4 , 0 0 0 個由大學以非聯招(NON-JUPAS)方式收生,所取錄的包括那些並非報考香港中學文憑試的本地生以及非本地生。由此看來,本地文憑試的考生雖然少了,但競爭已經超越了一地之限了。

在上一代的印象中,80年代的香港,只有精英才有讀大學的機會,社會上八成半同齡的青年都不是大學生。不少青年會考後就投入勞動市場,同輩間或會羨慕能進大學的人,但沒有讀大學的同學也有多姿多彩的發展。可是,只要翻看統計署在2016年發表的《香港2016年中期人口統計—— 主題性報告:青年》,本地曾受專上教育的青年人口(15至24歲)已由2006年的三成,增加至2016年的五成。這個統計數字相信仍在上升中。可以想象,當有半數人(甚至大半數人)都有大專生活的經歷,這會形成一種朋輩壓力。以前大部份人都考不上大學,現在沒考上大學卻變成了少數人的經歷,這少數青年人的疏離感、挫敗感、孤獨感必定隨之增加。

去年文憑試放榜,一個本地青年服務機構發表了考生壓力調查。當中近六成半受訪考生除了期望家長「默默地支持便足夠」, 也希望社會對考生「較寬容和諒解」。的確,考生的壓力多數來自對自己的要求和期望。在這大戰之時,希望大家都能為他們送上更多支持和鼓勵,讓他們在這場中學生涯的終極一戰中,交出對得起自己的成績表。

我們相信時代怎變,天主所創造的世界都夠寬夠敞到讓青年人可自由地活出自己的人生。作為考生身邊的家人和朋友,無論他們有甚麼目標,進修也好,就業也好,都請大家多些聆聽,多些寬容,默默支持便足夠了。

• 資料參考來源︰ 教資會網頁、考評局網頁、聯招網頁

‧教區青年牧民委員會「青委之友」

圖︰2010-2019公開試(會考及文憑試)考生人數及大一資助學位數字比較

捐款支持公教報 http://kkp.org.hk/donation