【吾愛讀書】以貌取人是我們的本能〔作者︰陳婉君〕

「每當我們只有外表資訊可以依靠時,第一印象就是我們釐清這顏值的最佳努力。這些印象會自動在臉孔模組中運算,整個大腦網絡也因此會受到臉孔觸發。」

我們都有一種超能力叫「知面識人術」,從一個人的臉上找出他的性格,普遍人相信自己第一印象是對的,面相學大師拉瓦特甚至定義:「發現的才能,透過外貌發現一人內在的才能。」我們確實可以從外表看到線索,但這些線索主要是受到我們幼年時的文化教養、個人經歷、社會階級、同儕關係、願景抱負及偏見等背景所影響。結論是這種判斷非常主觀,不同的人對於同一個人,就可以有截然不同的評價。所羅門.阿希(Solomon Asch)是現代社會心理學元勛,在1946年,他寫道:「我們看見一個人,內心馬上自動對這人的性格形成既定印象。只要瞥上一眼、聽幾句話,就足以讓我們自行腦補出複雜的故事。大家都曉得這種印象形成之快、形成之輕易。後續的觀察也許會豐富或顛覆我們的看法,但我們無法阻止印象的迅速產生,就像我們看到一個有形物體,或是聽到一段旋律時得到的。」這種印象馬上進駐我們的意識,形成主觀而難以抵擋的特質,因此對人的印象被即時定型,並且牢固不破。

從科學角度上看,臉部肌肉被認為是「心中每一股熱情的真正代表」,提出這種理論的是英格蘭外科醫生詹姆斯.帕森斯(James Parsons),他不認為臉部特徵型態對於揭露一個人的性格有任何參考價值,例如一個人的下巴長或闊,跟心地是好是壞根本沒有關係,反而他指出「唯有肌肉的變化,才能在每一種臉上顯現主宰其心靈的熱情。」這一切都是透過牽動嘴巴與眼睛肌肉經常性的動作所引致,不同人根據其性情而經常使用不用臉部肌肉,這種習慣會使臉上產生的條線和皺紋更加深刻而明顯。我們有理由相信我們的臉就像一張畫布,從中可看到生命的經歷或痕跡,但這些痕跡未必可以準確反映性格。

顏值是一種硬實力,我們甚至傾向相信攝影影像的真實。紀錄片導演埃洛.莫里斯(Errol Morris)說:「我們總想像攝影提供了一條通往真相的神奇道路。」但是我們的大腦容易被誤導,精心創作的圖像可以左右我們的印象,讓我們在同一人身上看到不同的特性。時尚雜誌就是經常使用這種技巧,為藝人建立良好形象,不光是讓人變漂亮,還能改變你對某個藝人性格或喜好的印象。

近來,大家都戴著口罩,還以為可以避開「知面識人術」嗎?我們的大腦還可從眼睛部分找到線索,因為視線是一種有資訊價值的信號,我們透過直接的眼神接觸達成互相注意的效果,可透過注視特定的方向來引導他人的注意,從他人的視線察覺他們在注視甚麼。不可不知的是,眉毛對於表達不同情緒也起了關鍵的作用,「眉毛是臉上最能清楚展現情感的部位,只是許多人以為是眼睛。」

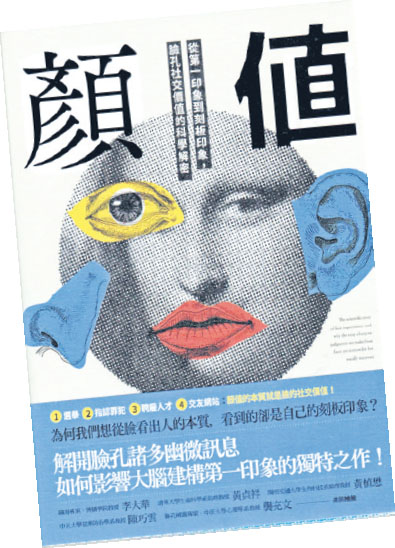

《顏值:從第一印象到刻板印象,臉孔社交價值的科學解密Face Value: The Irresistible Influence of the First Impressions》出版社鷹出版/作者亞歷山大 托多洛夫(Alexander Todorov)/定價HKD$167/出版日期 2021年5月/ISBN978-986-06328-3-5

‧ 陳婉君,香港公教真理學會主編。

捐款支持公教報 http://kkp.org.hk/donation