【人物專訪】為主而活 如願足矣 石永信神父

「在我當神父的生涯裡,都感到很快樂,因為我總是盡我所能幫助有需要的人。」今年慶祝晉鐸60周年的道明會石永信神父(Secundino Vicente Zurdo)來港超過半個世紀,被問及曾否想過人生可以走另一條路時,他不假思索、斬釘截鐵地回答「沒有」。他表示,生活上總會遇到誘惑和挫折,「但不論你走哪條路,也會有其困難。」

「在我當神父的生涯裡,都感到很快樂,因為我總是盡我所能幫助有需要的人。」今年慶祝晉鐸60周年的道明會石永信神父(Secundino Vicente Zurdo)來港超過半個世紀,被問及曾否想過人生可以走另一條路時,他不假思索、斬釘截鐵地回答「沒有」。他表示,生活上總會遇到誘惑和挫折,「但不論你走哪條路,也會有其困難。」

石神父出生於西班牙薩莫拉(Zamora)一個公教家庭,共有六兄弟姊妹,舅舅和多位表兄姊均是道明會的修道人,當中有的遠赴越南和秘魯傳教,更有一位表兄於西班牙內戰時殉道,獲冊封為真福。石神父的父母一直希望兒子們當神父,故他和弟弟順理成章進入道明會的小修院。

他其後修讀宗教和公民教育,於1961年負笈美國愛荷華州,並於1964 年在當地晉鐸。他的弟弟和姊姊也是道明會神父和修女,曾分別於南美委內瑞拉和非洲貝南共和國傳教。「我們是充滿喜樂的家庭,當中誰最高興呢?就是我的父母,他們親身見證這麼多家族成員回應了聖召。」石神父道。

他其後修讀宗教和公民教育,於1961年負笈美國愛荷華州,並於1964 年在當地晉鐸。他的弟弟和姊姊也是道明會神父和修女,曾分別於南美委內瑞拉和非洲貝南共和國傳教。「我們是充滿喜樂的家庭,當中誰最高興呢?就是我的父母,他們親身見證這麼多家族成員回應了聖召。」石神父道。

與玫瑰崗結緣

完成學業後,石神父被派往菲律賓馬尼拉的大學工作,在1969年奉派到香港玫瑰崗學校服務,從此與學校結下不解之緣:先是任教宗教科,在33歲便被委任作校監,後來先後擔任幼稚園部、小學部和商科部校長,也在商科部教授社會德育科多年,退休後一直居住在校內道明會修院的宿舍。

石神父認為,在香港辦學其中一項最大的挑戰,是要跟上教育政策轉變的步伐,並預視可能出現的困難而作出應對,「幸而我們有很好、值得信賴的老師,他們很開明,也能跟上時代變遷。最重要是他們比我更了解學校,我們有商有量,共同作出決定。」作為教育工作者,他直言最難忍學生受苦,曾經因為看見一名小學生在校長室門外哭泣,便走進辦公室了解情況,發現原來是她父親剛失業,無力繳付學費,便建議寬減她九成學費,讓她繼續在原校就讀。

桃李滿門的他笑言,在街上不時被途人甚至警察認出,趨前向他問好,說自己是玫瑰崗學校的舊生;就連教區主教周守仁樞機也曾是他的學生。但教他印象最深刻的是,來港初期患上肝炎,在聖保祿醫院休養了數月,當時有位可愛漂亮的女生,放學後經常探望他,幫他整理病榻、為他遞上清水,「這位總是讓我想到『善良』的女孩,就是翁美玲。」

視香港為家

視香港為家

在學校的工作以外,石神父也曾服務多個堂區和團體,包括跑馬地聖瑪加利大堂、北角聖猶達堂、公教進行社和嘉諾撒醫院小堂等,服務時間最長的要算柴灣海星堂,「原本只答應在1996年的暑假幫忙主持英語彌撒,結果一做便做到2014年。」他憶述,多年前在聖瑪加利大堂當聖母軍的神師,某天,有位成員跟他說要離開堂區,進修院當神父;後來在海星堂重遇這位「年輕人」,就是已成為主任司鐸的陳德雄神父。

年屆86歲的石神父仍然視力良好,現在每天除了參與彌撒、祈禱和在校園內閒逛以舒展筋骨,便是閱讀聖經和各種書籍。他特別喜歡聖德蘭修女以簡潔、人性化角度書寫的《No Greater Love》,其中提到「最大的貧窮是覺得自己不被需要」,對他甚具啟發性,慶幸自己一生中也沒有這份感覺。

他坦言早已習慣香港的一切,「在街上聽到廣東話,雖然不是完全明白,但感覺比西班牙語更親切」,故沒有打算返回家鄉:「我大半生也在香港生活,假如在這裡走完我的塵世旅程,將會是個美好的終結,應當讚美上主…… 希望人們記得我是一位善良、仁慈、慷慨的神父,僅此已足夠。」(黎)

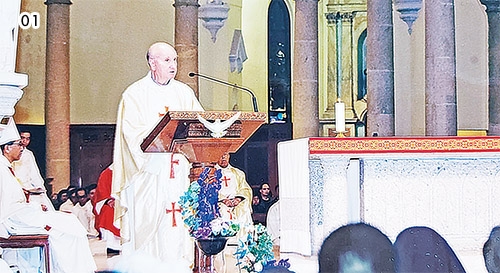

- 01 石神父於2014年慶祝晉鐸金禧,獲時任副主教陳志明神父邀請在慶典彌撒中講道。

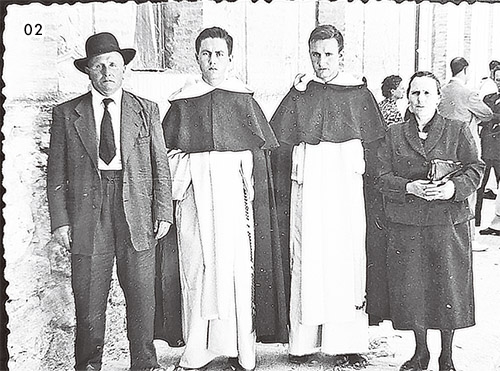

- 02 年青時的石神父(左三) 與同為修道人的弟弟跟父母合照

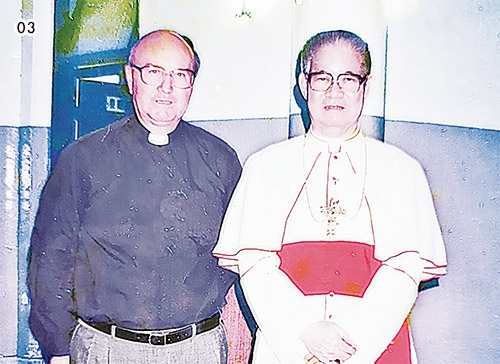

- 03 石神父( 左)於1995年與時任教區主教胡振中樞機留影