【區區有聖堂】聖母無玷之心小堂 鬧市中的心靈綠洲

按圖放大

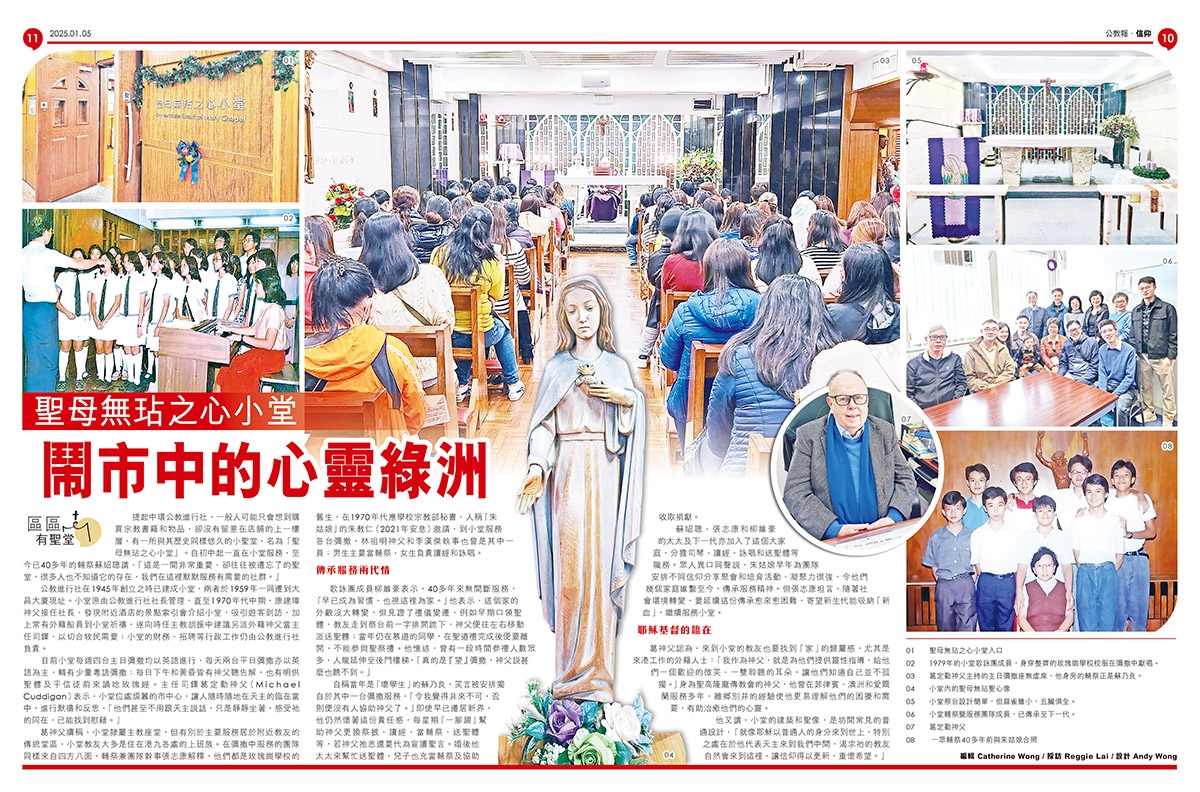

提起中環公教進行社,一般人可能只會想到購買宗教書籍和物品,卻沒有留意在店舖的上一樓層,有一所與其歷史同樣悠久的小聖堂,名為「聖母無玷之心小堂」。自初中起一直在小堂服務,至今已40多年的輔祭蘇紹聰謂,「這是一間非常重要、卻往往被遺忘了的聖堂,很多人也不知道它的存在,我們在這裡默默服務有需要的社群。」

提起中環公教進行社,一般人可能只會想到購買宗教書籍和物品,卻沒有留意在店舖的上一樓層,有一所與其歷史同樣悠久的小聖堂,名為「聖母無玷之心小堂」。自初中起一直在小堂服務,至今已40多年的輔祭蘇紹聰謂,「這是一間非常重要、卻往往被遺忘了的聖堂,很多人也不知道它的存在,我們在這裡默默服務有需要的社群。」

公教進行社在1945年創立之時已建成小堂,兩者於1959年一同遷到大昌大廈現址。小堂原由公教進行社社長管理,直至1970年代中期,康建璋神父接任社長,發現附近酒店的景點索引會介紹小堂,吸引遊客到訪,加上常有外籍船員到小堂祈禱,遂向時任主教胡振中建議另派外籍神父當主任司鐸,以切合牧民需要;小堂的財務、招聘等行政工作仍由公教進行社負責。

目前小堂每週四台主日彌撒均以英語進行,每天兩台平日彌撒亦以英語為主,輔有少量粵語彌撒;每日下午和黃昏皆有神父聽告解,也有明供聖體及平信徒前來誦唸玫瑰經。主任司鐸葛定勤神父( M i c h a e l Cuddigan)表示,小堂位處煩囂的市中心,讓人隨時隨地在天主的臨在當中,進行默禱和反思,「他們甚至不用跟天主說話,只是靜靜坐著,感受祂的同在,已能找到慰藉。」

葛神父續稱,小堂隸屬主教座堂,但有別於主要服務居於附近教友的傳統堂區,小堂教友大多是住在港九各處的上班族。在彌撒中服務的團隊同樣來自四方八面,輔祭兼團隊幹事張志康解釋,他們都是玫瑰崗學校的舊生,在1970 年代應學校宗教部秘書、人稱「朱姑娘」的朱教仁(2021年安息)邀請,到小堂服務各台彌撒,林祖明神父和李漢傑執事也曾是其中一員;男生主要當輔祭,女生負責讀經和詠唱。

傳承服務兩代情

歌詠團成員柳維豪表示,40多年來無間斷服務, 「早已成為習慣,也視這裡為家。」他表示,這個家的外觀沒大轉變,但見證了禮儀變遷,例如早期口領聖體,教友走到祭台前一字排開跪下,神父便往左右移動派送聖體;當年仍在慕道的同學,在聖道禮完成後便要離開,不能參與聖祭禮。他憶述,曾有一段時間參禮人數眾多,人龍延伸至後門樓梯,「真的是『望』彌撒,神父說甚麼也聽不到。」

自稱當年是「壞學生」的蘇乃良,笑言被安排獨自於其中一台彌撒服務,「令我覺得非來不可,否則便沒有人協助神父了。」即使早已遷居新界, 他仍然懷著這份責任感,每星期「一腳踢」幫助神父更換祭披、讀經、當輔祭、送聖體等,若神父抱恙還要代為宣讀聖言。婚後他太太來幫忙送聖體,兒子也充當輔祭及協助收取捐獻。

蘇紹聰、張志康和柳維豪的太太及下一代亦加入了這個大家庭,分擔司琴、讀經、詠唱和送聖體等職務。眾人異口同聲說,朱姑娘早年為團隊安排不同信仰分享聚會和培育活動,凝聚力很強,令他們幾個家庭維繫至今,傳承服務精神。但張志康坦言,隨著社會環境轉變,要延續這份傳承愈來愈困難,寄望新生代能吸納「新血」,繼續服務小堂。

耶穌基督的臨在

葛神父認為,來到小堂的教友也要找到「家」的歸屬感,尤其是來港工作的外籍人士:「我作為神父,就是為他們提供靈性指導,給他們一個歡迎的微笑、一雙聆聽的耳朵,讓他們知道自己並不孤獨。」身為聖高隆龐傳教會的神父,他曾在菲律賓、澳洲和愛爾蘭服務多年,離鄉別井的經驗使他更易理解他們的困擾和需要,有助治癒他們的心靈。

他又謂,小堂的建築和聖像,是坊間常見的普通設計,「就像耶穌以普通人的身分來到世上,特別之處在於他代表天主來到我們中間,渴求祂的教友自然會來到這裡,讓信仰得以更新,重懷希望。」

- 編輯 Catherine Wong / 採訪 Reggie Lai / 設計 Andy Wong