公教藝人劉松仁 夥堂區為殘疾童籌款

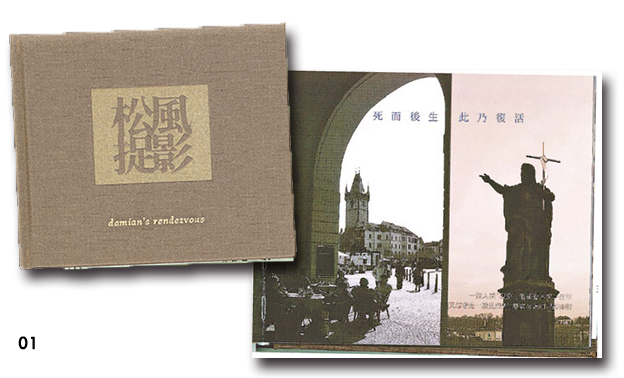

( 本報訊)公教藝人劉松仁執導《利瑪竇》音樂劇,耗時五年籌備及上演,完成後再次赴中國河北的「黎明之家」探望殘疾兒童,一顆顆無懼困難的心闖進了他的生命。他將感悟寫成《松風捉影:劉松仁隨筆攝影集》後,跟聖瑪加利大堂合作,為殘疾兒童籌募善款。

( 本報訊)公教藝人劉松仁執導《利瑪竇》音樂劇,耗時五年籌備及上演,完成後再次赴中國河北的「黎明之家」探望殘疾兒童,一顆顆無懼困難的心闖進了他的生命。他將感悟寫成《松風捉影:劉松仁隨筆攝影集》後,跟聖瑪加利大堂合作,為殘疾兒童籌募善款。

「我體會到自己患病是一份恩賜,人蒙受恩賜便需要感恩,於是我深思:天主究竟希望我去做甚麼呢?慢慢發現自己患病後跟病人講克服困境的經歷,鼓勵了很多人, 原來,這是天主希望我去做的。」康復中的劉松仁將於5 月11日在其母堂—聖瑪加利大堂主持心靈分享會,講述他的人生故事, 並以自己的攝影集,答謝捐助者。

聖瑪加利大堂於本年慶祝建堂100周年,推出連串福傳及愛德活動,主任司鐸金容載神父表示,禧年的精神包括讓身心受困的人獲得釋放、待援的人得到自由,他深盼上述的分享會能為教友與黎明之家,充當愛的橋樑。他憧憬堂區教友於不久將來實地探訪殘疾兒童。

堂區牧民議會主席馮瑋瑜曾擔任《利瑪竇》音樂劇的義工,與劉松仁一起在該劇神師恩保德神父(2023年安息)的啟導下,展開了漫長的福傳旅程,轉化生命,深信這次分享會亦能成為堂區的福傳良機。

受惠殘疾青年為信仰作證

劉松仁於1960年代起加入聖瑪加利大堂的大家庭,被信奉基督新教的弟弟之傳教精神及愛心感染,應其邀請探訪並襄助黎明之家,從此結緣。雖然家舍內的棄嬰身體殘障或患病,難以康復,但他們對生命及信仰的熱誠,深深打動了他,「雙手殘缺的青年運用雙腳或口去繪畫,另一位用舌頭為我摺了紙鶴,這是一般人無法想像的;他們在禮儀中如我們般認真地詠唱聖歌。」

「探訪他們給我最大的得著是,教導我不要害怕任何困境。」他感激家舍的青年帶領其走回往昔的信仰軌跡,「我年輕時在聖瑪加利大堂擔任聖母軍團員期間,探望病人及服務貧窮兒童;現在我到了晚年,只是做回昔日在堂區所做的事而已。」

《松風捉影》攝影集紀錄了劉松仁的生命軌跡:追念其母親、恩保德神父及已逝摯友在其生命裡留下的印記;並透過其參與的影視作品之劇照、歷年的攝影作品,抒發對人生及藝術的反思。

位於河北的黎明之家由德蘭女修會及當地教會人士創立,前身是孤兒院,1998年正名為黎明之家,收容殘疾的孤兒,為他們提供醫療及康復服務, 並在主愛中成長。(鄧)

• 有關心靈分享會及聖瑪加利大堂的百周年活動資訊,請瀏覽堂區網頁:

- 01 《松風捉影:劉松仁隨筆攝影集》

- 02 左起:馮瑋瑜、劉松仁、金容載神父

- 03 劉松仁探訪黎明之家