【專題】教區推動普通話牧民 聆聽協調 展現共議同行

香港教區任命龐樂培(Bruno Lepeu)神父出任普通話牧民工作召集人,任期由本年2月15日至12月31日。本報特別專訪龐神父,讓教友認識他的職務與牧民專長。他亦提及,比較喜歡大家以「牧兄」來稱呼他。—編者

( 本報訊)「周(守仁)樞機一直強調我們要關心普通話團體,最近他在彌撒講道中也刻意加入普通話……加強普通話牧民是大勢所趨,我很欣賞教區沒有就此設定框架或急於作出決定,而是先聆聽不同聲音,體現共議同行的精神。」巴黎外方傳教會龐樂培牧兄在2月中獲委任為普通話牧民工作召集人, 刻下正馬不停蹄「落區」進行諮詢,預計可在8月向教區提交推動相關工作的初步建議。

說得一口流利廣東話和普通話的龐牧兄笑言,教區委派外國人擔當此職,或會令很多教友感到疑惑。他表示,普通話團體可包括內地和台灣人,他作為「中立」的外國人會較容易處理相關工作,加上過去30多年經常到內地各省市探訪,了解當地文化,「一個會說普通話的老外,相信對在港的內地青年而言,更加有趣和吸引。」他補充,去年被委派到英國專責協調移英港人牧民工作的經驗,亦有助他展開今次的「任務」。

推展工作的良機

龐牧兄表示,普通話群體除了以單程證來港定居的人士, 近年亦新增大專院校的內地學生和老師,及在輸入專才政策下來港的專業人士;若是舉家來港,孩子們會在香港唸書。這些人士的教育程度、文化水平、逗留在香港的年期及對天主教信仰的接受程度不盡相同,故此需針對不同組別的特點,制訂合適的牧民方針。

過去兩個月,龐牧兄已先後到訪較多內地人聚居,及有內地神父或修女服務的堂區,了解該地區的實際情況;還走訪了教區的不同機構,例如天主教教育事務處、婚姻與家庭牧民委員會、天主教大專聯會、天主教勞工事務委員會、天主教教友總會等。

在探訪期間,他會聽取堂區及機構就普通話牧民的意見和活動建議,並鼓勵他們思考如何接觸普通話群體,稍後會整合分析有關資料,並與持份者討論,以制定具體建議。他坦言, 「已做好被拒絕的心理準備,但原來情況不是這樣,大家一致認同現在是推展這些工作的好時機。」

因地制宜的策略

龐牧兄不諱言,兩地在溝通方式和教會經驗之間的差異, 或會為牧民工作帶來挑戰,例如內地人慣常以小紅書、微信溝通,而非香港人使用的Whatsapp;內地教友較著重歸屬感和感情連繫,與港人單純參與彌撒的觀念不同。現時香港有20多名內地神父和修女,既有普通話團體的網絡,也更理解他們的文化與習慣,希望藉此優勢,「協助他們融入社會,建立自己的團體,而不是一群香港人為內地人建立的團體。」

他認為,普通話牧民的其中一個可行方向是從學校入手:「不少堂區也留意到附近的幼稚園和學校多了說普通話的家長接送上下課,既然他們已讓小朋友接受天主教學校的教育,何不藉此機會進一步接觸家長?」

他亦提到,有人建議在各總鐸區安排一個堂區作「試點」,舉行普通話彌撒和福傳活動。他強調,每個堂區各有特色、牧民需要和運用資源的優次,教區首要鼓勵堂區擁抱關心普通話團體的「新文化」,並擔當協調角色:「我只是燃點起小火花, 讓堂區自行構思最適合的方法,比起教區硬性壓下來要這樣做、那樣做,更加實際和多元化。」

總括而言,龐牧兄指普通話牧民是以十年計的深耕細作,需細心地通盤考慮, 例如堂區可舉辦認識信仰的「啟發」課程、婦女聚會和醫療健康講座等,若能引起普通話人士慕道的興趣,便要開辦普通話慕道班,並讓他們在領洗後繼續團體生活等,故教區的人事任命和堂區的牧民方向等方面也要有延續性。(黎)

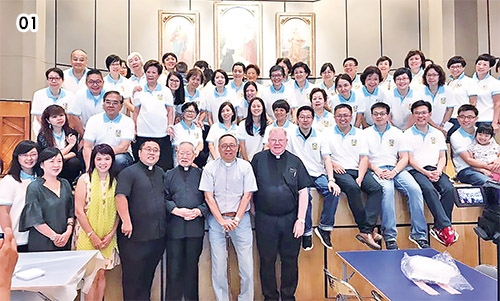

- 01 談雷濤神父(最前排左四)以往服務聖瑪加利大堂時,積極建立及發展普通話團體。(資料圖片)

- 02 聖依納爵小堂是其中一間舉行普通話主日彌撒的聖堂(資料圖片)

- 03 龐樂培牧兄